Воды Оби и Енисея зимой пересекают два моря в Арктике

<div>

На основе данных, собранных учеными и студентами "Плавучего университета", объяснено исчезновение пресного стока Оби-Енисея в Арктике в зимний период. Оказалось, что две крупнейшие реки России после попадания в океан "растворяются" в водах Карского моря и далекого моря Лаптевых. Результаты исследования <a target="_blank" href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2023.1129331/full"><span style="color: #00aeef;">опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science</span></a>. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 22-27-00552).<br>

<br>

В Карское море поступает большое количество пресной воды из крупнейших сибирских рек Оби и Енисея. На долю этих двух рек приходится четверть общего речного стока в Северный Ледовитый океан. Эти воды образуют так называемый речной плюм.<br>

<br>

<i>"Плюм — это опресненная водная масса, образующаяся в море в результате перемешивания речного стока и соленых морских вод. Когда река впадает в море, легкие речные воды растекаются по поверхности моря тонким слоем. Крупные реки Обь и Енисей приносят в Арктику значительное количество пресных вод: толщина формируемого плюма достигает 10–15 метров, а площадь — 200–250 тысяч квадратных километров. Это один из крупнейших речных плюмов в Мировом океане"</i>, — объясняет <b>Александр Осадчиев</b>, главный автор исследования, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и научный руководитель экспедиции "Плавучий университет ИО РАН — МФТИ".<br>

<br>

Формирование и распространение этого плюма в Северном Ледовитом океане влияют на многие процессы, в том числе на ледообразование и ледотаяние, на биологическую продуктивность, на распространение загрязнений. Поэтому исследователям важно понимать, что происходит с плюмом: как он перемешивается с морской водой, с какой скоростью и куда движется.<br>

<br>

За последние два десятилетия в теплый и безледный период года в Карском море было проведено множество океанографических съемок, которые обеспечили общее понимание структуры и динамики плюма Оби-Енисея с июля по октябрь. Однако данных, собранных в холодный период с ноября по июнь, когда море покрыто льдом, крайне мало из-за суровых погодных и ледовых условий. При этом те немногочисленные работы, которые были проведены, говорят об отсутствии плюма в Карском море в этот сезон, то есть в течение нескольких месяцев после образования льда весь этот огромный плюм куда-то исчезает.<br>

<br>

<i>"Мы предположили, что воды плюма могут либо перемешиваться с нижележащими водами (то есть уходить “вниз”), либо перемещаться подо льдом всем пластом из Карского моря в какое-то другое место (то есть уходить “вбок”). Но тогда возникает вопрос: почему летом с этим плюмом ничего подобного не происходит? Многочисленные предыдущие наблюдения показали, что в теплый сезон плюм Оби-Енисея из года в год находится примерно в одной и той же акватории. Ни такого активного перемешивания, ни интенсивной адвекции всего плюма летом и осенью не происходит"</i>, — комментирует <b>Роман Седаков</b>, старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, руководитель проекта РНФ 22-27-00552, в рамках которого проводилось исследование.<br>

<br>

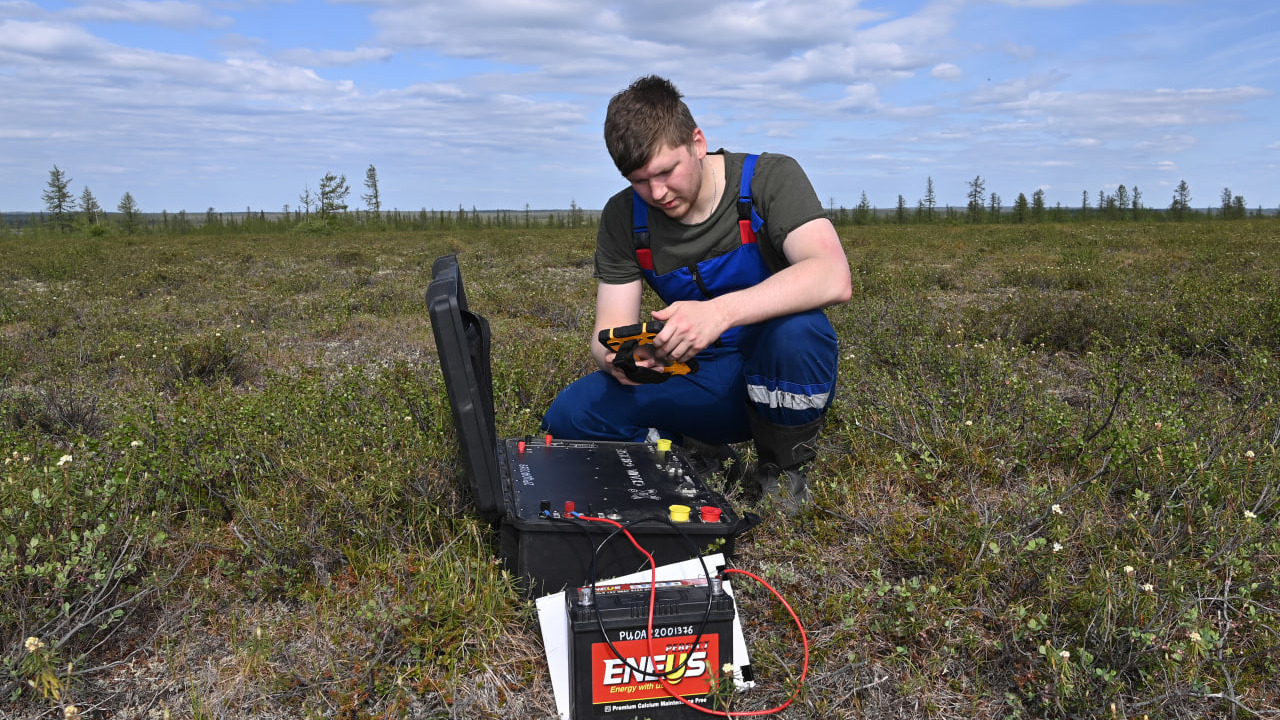

В этом исследовании команда проанализировала измерения, проведенные в Карском море в конце октября в 2020, 2021 и 2022 годов. Измерения проводились в самом конце безледного сезона. Во всех случаях лед образовался менее чем через неделю после окончания измерений, а в одной из экспедиций — на следующий день после окончания работ. Это позволило впервые изучить структуру плюма Оби-Енисея незадолго до образования льда.<br>

<br>

<i>"Экспедиции, чьи данные мы анализировали в этой работе, проводилась на разных научно-исследовательских судах: “Академик Мстислав Келдыш”, “Профессор Логачев”, “Алексей Марышев”. Для измерений в морской воде мы использовали гидрологический зонд. Этот прибор выводится на тросе за борт, опускается в воду и измеряет температуру и соленость воды с частотой до 20 раз в секунду. Опуская прибор от поверхности моря до дна, мы детально фиксируем вертикальную структуру моря с высокой точностью"</i>, — рассказывает <b>Дмитрий Фрей</b>, ключевой участник арктических экспедиций, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.<br>

<br>

Анализ полученных данных показал, что в плюме Оби-Енисея перед началом ледообразования происходит интенсивная потеря тепла поверхностным слоем моря, который охлаждается морозным воздухом с суши. Континент к этому моменту уже сильно охладился, на Ямале и Таймыре лежит снег, и воздух с континента начинает резко охлаждать все еще относительно теплую воду в центральной части Карского моря. Данный процесс приводит к формированию вертикальной конвекции и образованию чрезвычайно резкого скачка солености между плюмом Оби-Енисея и нижележащей морской водой. Таким образом, взаимодействие моря с атмосферой быстро и значительно изменяет вертикальную структуру плюма Оби-Енисея непосредственно перед началом ледообразования, что влияет на его дальнейшее распространение под морским льдом в зимний сезон.<br>

<br>

<i>"Главное достижение нашей работы — мы установили механизм, из-за которого так быстро (всего за несколько недель) полностью перестраивается вертикальная структура плюма Оби-Енисея. Этот процесс изначально был зафиксирован прямым измерениями, после чего нами была создана численная модель, подтвердившая нашу гипотезу и позволившая более детально разобраться в происходящем. Из-за формирования резкого скачка солености между плюмом и морем значительно снижается трение между этими слоями. После этого плюм фактически ничего не удерживает на месте, и он отправляется в “свободное плавание”, уходит из Карского моря"</i>, — поясняет <b>Зинаида Забудкина</b>, студентка МФТИ, ключевой участник исследования, которое легло в основу ее выпускной работы в магистратуре.<br>

<br>

Научная группа также смогла установить и направление ухода плюма Оби-Енисея. Как оказалось, этот огромный объем пресной воды в течение 2–3 месяцев перемещается подо льдом более чем на 1000 км на восток, в соседнее море Лаптевых. Такое быстрое и далекое перемещение речного плюма должно сильно влиять на экосистему моря — многие живые организмы обитают преимущественно в верхнем слое моря, и для их жизнедеятельности принципиально важна стабильность солености среды обитания. Этому процессу посвящена еще одна статья коллектива авторов, которая продолжает это исследование и в настоящее время проходит рецензирование в одном из ведущих научных журналов.<br>

<br>

Данные для работы были собраны во время серии научно-исследовательских экспедиций в Карском море, организованных в 2020–2022 годах Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Тихоокеанским океанографическим институтом им. В.И. Ильичева ДВО РАН, Центром морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, а также Московским физико-техническим институтом в рамках программы "Плавучий Университет".<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/vody-obi-i-enisea-zimoj-peresekaut-dva-mora-v-arktike"><span style="color: #00aeef;">Научная Россия</span></a><br>

</div>

Международная летняя школа «Молодые кадры Арктики»

<p style="text-align: center;">

<strong>Международная летняя школа «Молодые кадры Арктики» -</strong>

</p>

<p style="text-align: center;">

<strong>to be continued!</strong>

</p>

<p style="text-align: justify;">

На прошлой неделе в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершилась Международная летняя школа «Молодые кадры Арктики», которая проходила со 2 по 8 июля 2023 года.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Идея создания школы родилась в Проектном бюро «Молодые кадры Арктики», однако в её подготовке и проведении приняли участие многие структуры Университета, включая неравнодушных и активных профессоров и преподавателей институтов. Благодаря слаженной и сплочённой работе коллектива проекта, была разработана насыщенная и интересная программа, включающая не только образовательный модуль, но и весомый культурно-просветительский блок.

</p>

<p style="text-align: center;">

<img src="/useruploads/images/News/2023/news_120723_0_0.jpg" height="300" alt="">

</p>

<p style="text-align: justify;">

В работе Международной летней школы приняли участие 15 студентов из таких городов как Новороссийск, Смоленск, Архангельск, Тюмень, Сургут, Усть-Илимск, Йошкар-Ола, Санкт-Петербург и стран СНГ, чьи исследования и интересы в разной степени связаны с Арктическом регионом страны.

</p>

<p style="text-align: justify;">

В рамках образовательного модуля школы студенты прослушали тематические лекции и приняли участие в практических занятиях, разработанных ведущими профессорами и преподавателями Университета – Ириной Упоровой, Надеждой Легостаевой, Ильей Введенским, Анной Евдокимовой, Сергеем Екимовым. Занятия проводились в современном обучающем формате тренингов, викторин и кейсов, во время которых студенты должны были не только прослушать краткую лекцию, но и придумать идею своего бизнеса и представить её перед аудиторией в виде презентации. Хочется отдельно отметить творческий подход студентов к заданиям преподавателей, а также их нестандартный ход мыслей и неожиданные пути решения задач.

</p>

<p style="text-align: center;">

<a rel="lightbox[2]" href="https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2023/news_120723_0_1.jpg" target="_self"><img src="/useruploads/images/News/2023/news_120723_0_1.jpg" height="300" alt=""></a>

</p>

<p style="text-align: justify;">

В качестве напутствия участникам летней школы «Молодые кадры Арктики» преподаватели пожелали ребятам развиваться, творчески подходить к поставленным целям и не останавливаться на достигнутом. Надеемся, что полученные знания помогут студентам расширить горизонты арктического предпринимательства и туризма в Арктике.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Кроме просветительского контента, студентам Международной летней школы было предложено окунуться в атмосферу Санкт-Петербурга как культурной столицы России, познакомиться с историей морского флота России и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – флагмана и бренда мирового уровня в области морского транспортного образования.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Во время обзорной экскурсии ребята посетили знаковые и наиболее известные достопримечательности города: послушали колокольные переливы Петропавловской крепости, насладились красотой убранства Казанского собора, узнали историю создания Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови. Экскурсовод рассказала о примечательных фактах истории города, о которых не прочитаешь в учебниках.

</p>

<p style="text-align: justify;">

О морской славе и истории Санкт-Петербурга и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова участники Международной летней школы узнали, посетив историко-просветительский комплекс ГУМРФ «История академии и морского флота». Директор музея Юрий Дьяченко, как всегда увлекательно и интересно рассказал об основных вехах в истории морского флота России.

</p>

<p style="text-align: justify;">

И в заключение культурно-просветительской программы ребята посетили ледокол «Красин», чье легендарное имя неразрывно связано с Арктикой и с морями Морского Ледовитого океана, осмотрели каюты и посетили капитанский мостик, узнали много интересных фактов из истории освоения Северного морского пути.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Два последних дня Международной летней школы выдались наиболее интенсивный – студентам предстояло освоить курс «Выживание на море», а затем принять участие в работе на навигационных тренажерах и выйти на яхтах в Финский залив.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Морской учебно-тренажерный центр организовал для участников школы уникальный интерактив с полным погружением в атмосферу морской стихии. Старший инструктор Морского учебно-тренажерного центра Сергей Филиппов провёл для ребят интенсив по выживанию на море в бассейне, во время которого студенты научились пользоваться индивидуальными и коллективными спасательными средствами, покидать тонущее судно, забираться в спасательный плот. Ребята получили уникальные знания, незабываемые впечатления, а главное, полезный опыт.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Сразу после «Выживания на море» каждый из участников смог попробовать себя в роли судоводителя, где инструктором была поставлена задача – провести судно по глубоководной бухте Баренцева моря, не задев рядом стоящие суда и не сев на мель. Надо признаться, что задание было не из простых, но студенты справились с ним на все «пять». Такая эксклюзивная возможность оказаться в роли судоводителя была любезно предоставлена Учебным центром судоводителей Морского учебно-тренажерного центра Университета.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Заключительным аккордом Международной летней школы стал выход в акваторию Финского залива на яхтах Макаровки.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Перед тем как выйти в море, с напутственным словом выступила Елена Смягликова, проректор по работе с филиалами и международной деятельности. Она поблагодарила каждого студента Международной летней школы за активное участие, выразила надежду на продолжение проекта в следующем году. По окончании Елена Смягликова вручила каждому студенту школы сертификат участника.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Все студенты школы разделились на два экипажа – яхта «Акела» приняла десять членов экипажа, яхта «Полюс» – вместила шестерых.

</p>

<p style="text-align: justify;">

На яхтах, как известно, нет студентов, есть – матросы и каждому из них предоставили возможность встать у штурвала. Соленые брызги вод Финского залива, дождь, ветер дополнили морской пейзаж, но не смогли омрачить оптимистичный настрой матросов.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Вернувшись на берег, матросы снова стали студентами, и здесь их ждал вкусный обед, который стал скромной наградой за достойное прохождение испытания морем.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Надо признаться, что заплыв стал непростым испытанием для некоторых участников летней школы – морская болезнь частый спутник моряков.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Подводя итоги Международной летней школы, хочется верить, что, несмотря на то, что Международная летняя школа проводится впервые в истории Университета, это станет доброй традицией и долгосрочным проектом международной деятельности.

</p>

<p style="text-align: justify;">

Хочется поблагодарить всех студентов – участников школы, а также всех причастных к организации и проведению Международной летней школы «Молодые кадры Арктики».

</p>

<p style="text-align: center;">

<a rel="lightbox[2]" href="https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2023/news_120723_0_3.JPG" target="_self"><img src="/useruploads/images/News/2023/news_120723_0_3.JPG" height="300" alt=""></a>

</p>

<p style="text-align: justify;">

Особая благодарность выражается Автономной некоммерческой организации «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)», которая оказала грантовую поддержку проекту, а также филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей заповедник «Музей Мирового Океана» в Санкт-Петербурге – «Ледокол Красин» за информационную поддержку.

</p>

<p style="text-align: justify;">

<a href="http://vu.gumrf.ru/02-2/mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-molodye-kadry-arktiki-to-be-continued/" target="_blank">Больше фото</a>

</p>

<br>

Арктический плавучий университет обнаружил новую колонию чаек-моевок на Новой Земле

<p>

</p>

<div>

Орнитологи в ходе экспедиции Арктического плавучего университета-2023 обнаружили на мысе Желания севера Новой Земли новую колонию моевок, передает с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" корреспондент ТАСС. Колония находится на скалах мыса со стороны Баренцева моря и насчитывает около 50 гнезд. <br>

<br>

Чайку-моевку называют белой крысой морской орнитологии, это наиболее изученный вид морских птиц не только Баренцева моря, но и Арктики. Эта птица практически не боится человека, колония обычно не обращает внимания на людей, находящихся поблизости. Так было и на мысе Желания: моевки продолжали спокойно сидеть на гнездах и вести повседневную жизнь. <br>

<br>

<i>"Это новая колония. Когда я имела возможность более детально отслеживать орнитофауну, живя на мысе Желания десять лет назад, проводя летний полевой сезон, ее не было. Далее стало понятно, что они эту скалу облюбовали, и проводили там много времени, хотя гнезд еще не было. То есть на наших глазах получилась совершенно новая колония"</i>, - пояснила старший научный сотрудник института географии РАН <b>Ирина Покровская</b>. <br>

<br>

Также новая колония сформировалась в заливе Русская Гавань на скалах при выходе из бухты, в этом году орнитологи нашли там также несколько десятков гнезд. В предыдущие годы на этих скалах были единичные гнезда. Большая колония моевки ранее располагалась на небольшом острове Богатый, который находится в заливе. По словам Покровской, скалы Богатого, видимо, перестали вмещать прилетающих сюда моевок, и часть птиц переместилась на незанятые утесы. <br>

<br>

<i>"Что мы видели в этот сезон, это продолжение тезиса, что на севере Новой Земли моевке очень хорошо, и она заполняет свой географический ареал более плотно двумя путями. С одной стороны, она основывает новые колонии очень активно, с другой, существующие колонии, если позволяет рельеф вертикальной местности, они тоже разрастаются, увеличиваются в размерах", </i>- отметила исследовательница. Это говорит о наличии хорошей кормовой базы для моевок на севере Новой Земли.<i> "Хотя есть такая теория, что моевка сейчас вытесняет кайру на местных базарах. Может, это и имеет место быть, и это одна из ее стратегий, которая сочетается с успешным занятием нового, совершенно не освоенного птицами пространства на скалах"</i>, - добавила орнитолог. <br>

<br>

На Шпицбергене моевка действительно, по наблюдениям, вытесняет кайру, на Новой Земле - больше осваивает новые пространства. С развитием дистанционных методов изучения морских птиц при помощи спутниковых передатчиков ученые выяснили, что зимние миграции моевки гораздо шире, чем считалось ранее. Она летает из Атлантики через Северный полюс в бассейн Тихого океана. <i>"Этого мы не ожидали и выяснили совсем недавно"</i>, - сказала Покровская. <br>

<br>

<b>Гаги и морянки</b> <br>

Орнитологи также оценивали состояние гаги обыкновенной на севере Новой Земли, они здесь гнездятся. Но в этом году ученые отмечают, что очень мало этих птиц на гнездах. <i>"В этом году я первый раз вижу, чтобы было такое массовое негнездование гаг обыкновенных</i>, - отметила ученая. - <i>Я впервые вижу стаи самок в июле, которые были на пресных озерах и это бесптенцовые стаи гаг. Обычно они отложат яйца, высидят, потом делают такие большие клубы, но с выводками, с птенцами"</i>.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://nauka.tass.ru/nauka/18237755"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

<br>

От полярных циклонов к гигантским волнам: исследование Морского гидрофизического института РАН

<p>

</p>

<div>

Ученые Морского гидрофизического института РАН провели новое исследование интенсивных штормов, образующихся в полярных широтах под действием полярных циклонов. Эти шторма способны генерировать огромные волны, представляющие опасность для морских и прибрежных сооружений. Исследователи использовали спутниковые данные и статистический анализ, чтобы оценить вероятность образования высоких волн, порождаемых полярными циклонами в Норвежском и Баренцевом морях. <br>

<br>

Работы выполнялись при основной поддержке гранта РНФ № 21-17-00236 <i>"Исследования поверхностных волн и их обрушений в тропических и полярных циклонах на основе спутниковых измерений и моделирования"</i> и в рамках темы Госзадания FNNN-2021-0004 <i>"Фундаментальные исследования океанологических процессов, определяющих состояние и эволюцию морской среды под влиянием естественных и антропогенных факторов, на основе методов наблюдения и моделирования"</i>. <br>

<br>

Результаты проведенных исследований <a target="_blank" href="https://doi.org/10.3390/rs15112729"><span style="color: #00aeef;">опубликованы в журнале </span></a><a target="_blank" href="https://doi.org/10.3390/rs15112729"><span style="color: #00aeef;">Remote Sensing</span></a>. <br>

<i>"Это исследование является продолжением наработок, представленных авторами В.Н. Кудрявцевым и Б. Шапроном в 2019 г., после создания простой универсальной модели предсказания высоты волн, вызываемых действием циклонов. Данная модель была нами усовершенствована и протестирована, в том числе и для полярных условий. Мы получили новые закономерности, которые ранее не были учтены"</i>, – рассказывает первый автор статьи кандидат физико-математических наук старший научный сотрудник отдела дистанционных методов исследований (лаборатория прикладной физики моря) Морского гидрофизического института РАН <b>Мария Юровская</b>. <br>

<br>

С учетом различных параметров полярных циклонов, таких как максимальная скорость ветра, продолжительность жизни, диаметр, скорость перемещения и направление распространения, ученые рассчитали частоту возникновения волн, превышающих определенную высоту и связанных с полярными циклонами. Оказалось, что волны высотой более 4 метров могут возникать до шести раз в год, более 8 метров – появляются 2-3 раза в год, свыше 10 метров – возникают один раз в год, а высотой 12 метров – генерируются раз в несколько лет. Самые высокие волны, достигающие 15 метров в высоту, встречаются реже, чем раз в десятилетие. <br>

<br>

В исследовании также определены районы, наиболее подверженные воздействию этих мощных волн. Ближняя прибрежная зона вокруг Скандинавского полуострова, начиная от Мыса Нордкап, испытывает на себе всю ярость штормов. Информация о вероятности возникновения аномально высоких волн чрезвычайно важна для защиты морской деятельности в Арктике, транспорта и инженерных сооружений, включая нефтегазовые платформы, и также для снижения риска экологического ущерба. <br>

<br>

<i>"Особенно подвержены воздействию полярных циклонов южная часть Баренцева моря и северо-восточная часть Норвежского моря. В южной части Норвежского моря аномально высокие волны появляются чаще, но они не всегда связаны с полярными циклонами. Полученные нами оценки можно использовать при конструировании морских сооружений и планировании работ в арктических морях"</i>, – пояснила ученый. <br>

<br>

Интересно, что атмосферные системы с высокой скоростью ветра, не классифицируемые как полярные циклоны, играют не менее значимую роль в частоте появления высоких поверхностных волн. Однако именно полярные циклоны являются главным механизмом образования гигантских волн в Баренцевом и Норвежском морях. <br>

<br>

<i>"Наша дальнейшая работа будет направлена на то, чтобы получить распределения вероятностей появления волн, связанных не только с полярными циклонами, но и с другими факторами, оценить сезонную и межгодовую изменчивость интенсивности волнения. Для этого будут использованы спутниковые данные о ветре и волнении, а также результаты численного моделирования"</i>, – поделилась планами о продолжении данных работ Мария Юровская. <br>

<br>

Изложенное в статье исследование дает более глубокое понимание огромной энергии, которой обладают полярные циклоны, и их влияния на формирование волн. Оно предоставляет ценные сведения для прогнозирования и управления рисками, связанными с этими штормами, обеспечивая безопасность морской деятельности. Располагая такими знаниями, можно более эффективно справляться с изучаемыми опасными явлениями, защищая инфраструктуру и минимизируя возможные угрозы.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="http://mhi-ras.ru/news/news_202307071345.html"><span style="color: #00aeef;">Морской гидрофизический институт РАН</span></a><br>

</div>

<p>

</p>

<br>

<br>

Ученые выявили новых паразитов у жвачных животных в Арктике и на Шпицбергене

<p>

</p>

<div>

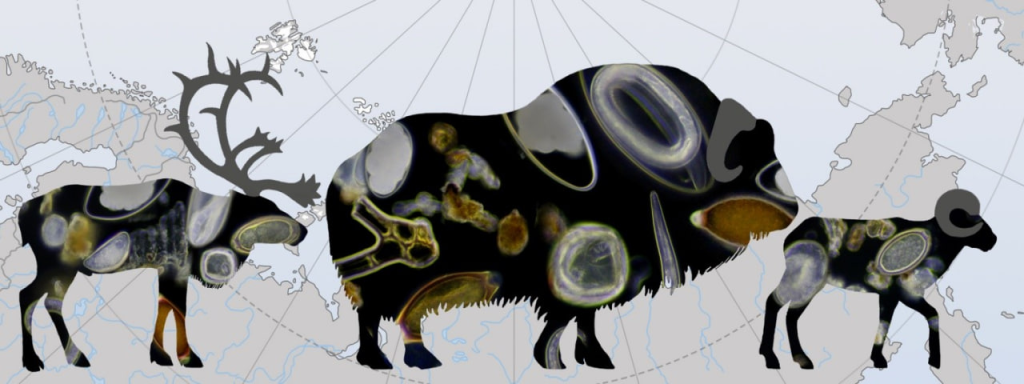

Российские ученые выявили новые виды паразитов в ходе изучения гельминтов дикого и полудикого северного оленя, овцебыка и снежного барана, обитающих на территории Российской Арктики и на Шпицбергене. Это первое за последние 50 лет исследование с помощью современных методов также обнаружило удовлетворительный иммунитет у жвачных животных. Собранные данные стали основой для составления плана противопаразитарных мероприятий в северном оленеводстве и в программах по сохранению видов. <br>

<br>

Исследование видового разнообразия и распространения гельминтов провела команда российских специалистов из подведомственного Минобрнауки России Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН, Национального парка «Русская Арктика», Института биологии Карельского научного центра РАН, Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН, Объединенной дирекции заповедников Таймыра, Государственного природного заповедника «Остров Врангеля», Чукотского Арктического научного центра, Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН, Национального парка «Командорские острова». <br>

<br>

Ранее ученые изучали гельминтофауну домашнего северного оленя и снежного барана. Овцебыка ввезли в 1970-е годы из Северной Америки и его гельминтов в России не изучали вообще. Учитывая активное освоение Арктики вместе с климатическими изменениями, актуально было получить новые данные. <br>

<br>

<i>"Паразитирование гельминтов — это один из лимитирующих факторов. То есть, паразитические черви могут регулировать (уменьшать) численность популяции хозяев. Потепление климата создает условия для появления в Арктике более южных червей, которые потенциально могут быть более опасны для копытных, чем уже существующие. Освоение Арктики влияет на ареалы и маршруты миграции жвачных, что иногда вынуждает животных выпасаться на территориях, где они раньше не были, или соседствовать с появившимся домашним скотом, чью паразитофауну дикие животные могут таким образом заполучить",</i> — рассказала научный сотрудник ИПЭЭ РАН <b>Ольга Логинова</b>. <br>

<br>

Исследователи собрали 519 проб фекалий жвачных на севере Палеарктики: в Архангельской и Мурманской областях (включая архипелаг Новая Земля), в республиках Карелия и Саха, на Кольском, Ямальском, Таймырском и Чукотком полуостровах, на островах Беринга, Врангеля и Шпицберген. <br>

<br>

В Центре паразитологии ИПЭЭ РАН было проведено исследование для выявления яиц и личинок гельминтов пищеварительной, дыхательной, нервной и мышечной систем. Паразитов идентифицировали на основании морфологических и морфометрических данных и анализа нуклеотидных последовательностей. Специалисты установили два показателя: экстенсивность инвазии — показатель, определяющий процент зараженных особей от общего числа обследованных, и интенсивность инвазии — показатель, определяющий количество паразитов одного вида у конкретной особи хозяина. Под инвазией ученые подразумевают болезнь, вызванную паразитами. <br>

<br>

У северного оленя обнаружены два рода трематод (Paramphistomum и Dicrocoelium), один род цестод (Moniezia) и различные нематоды: малые желудочно-кишечные нематоды, Marshallagiasp., Nematodirus spp. (три разных морфотипа), Nematodirella sp. (включая N. longissimespiculata), Skrjabinema tarandi, Trichuris sp., Capillaria spp., Ascaris mosgovoyi, Dictyocaulus sp., Elaphostrongylus rangiferi, Orthostrongylus macrotis и Varestrongylus eleguneniensis. Фотография яйца A. mosgovoyi представлена впервые. V. eleguneniensis ранее не обнаруживались в Палеарктике. Это также первое сообщение об O. macrotis у северного оленя. <br>

<br>

У овцебыка не обнаружено трематод, зато обнаружен один род цестод (Moniezia) и различные нематоды (малые желудочно-кишечные нематоды, Nematodirus sp., Nematodirellasp., Trichuris sp., личинки из семейства Protostrongylidae). <br>

У снежных баранов трематод не обнаружено, обнаружен один род цестод (Moniezia) и различные нематоды (малые желудочно-кишечные нематоды, Marshallagia sp., Nematodirussp., Trichuris sp., нематода капилляриидного типа и разные морфотипы Protostrongylus). Ранее у снежных баранов не находили нематод, похожих на капиллярий. <br>

<br>

За исключением одного случая с оленем из частного зоопарка, у всех обследованных жвачных интенсивность инвазии была низкая, что свидетельствует об удовлетворительном иммунном статусе животных. Иммунный статус животного можно рассматривать как показатель его здоровья — это косвенный показатель успешной программы интродукции овцебыков или северного оленеводства. Все обнаруженные гельминты не опасны для человека, отметили ученые. <br>

<br>

Кроме того, в пробах были обнаружены ложные и псевдопаразиты. Ложные паразиты — это организмы, паразитирующие на других хозяевах или в других органах, и случайно оказавшиеся в фекалиях исследуемого животного. Например, обнаруженные в фекалиях чесоточные клещи не являются паразитами желудочно-кишечного тракта, хоть и были выделены с экскрементами. Они паразитируют на коже, олени вылизывают себя и нечаянно проглатывают клещей. Другой пример — паразитические черви грызунов, которыми питаются северные олени. <br>

Псевдопаразиты — это части растений, грибы, крупные бактерии, водоросли, одноклеточные, тихоходки, коловратки и прочее. <br>

<br>

Ученые обнаружили группу псевдопаразитов — бделлоидных коловраток — на разных стадиях развития. Насколько известно авторам, арктические жвачные никогда не рассматривались как переносчики коловраток. Учитывая, что северные олени ежесуточно преодолевают большие расстояния, они могут играть важную роль в распространении коловраток. Как отмечают в научном институте, коловратки не представляют никакой опасности ни для арктических жвачных, ни для человека. <br>

Со стороны ИПЭЭ РАН в работе участвовали О. А. Логинова, С. Б. Розенфельд, Т. П. Сипко и С. Э. Спиридонов. Статья <a target="_blank" href="https://www.mdpi.com/1424-2818/15/5/672"><span style="color: #00aeef;">опубликована</span></a> в специальном выпуске одного из ведущих международных журналов в режиме открытого доступа.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/70193/"><span style="color: #00aeef;">Минобрнауки России</span></a><br>

</div>

<p>

</p>