От китов Чукотки до пожаров Индонезии: новые экологические исследования ЦКП САФУ «Арктика»

<p>

</p>

<div>

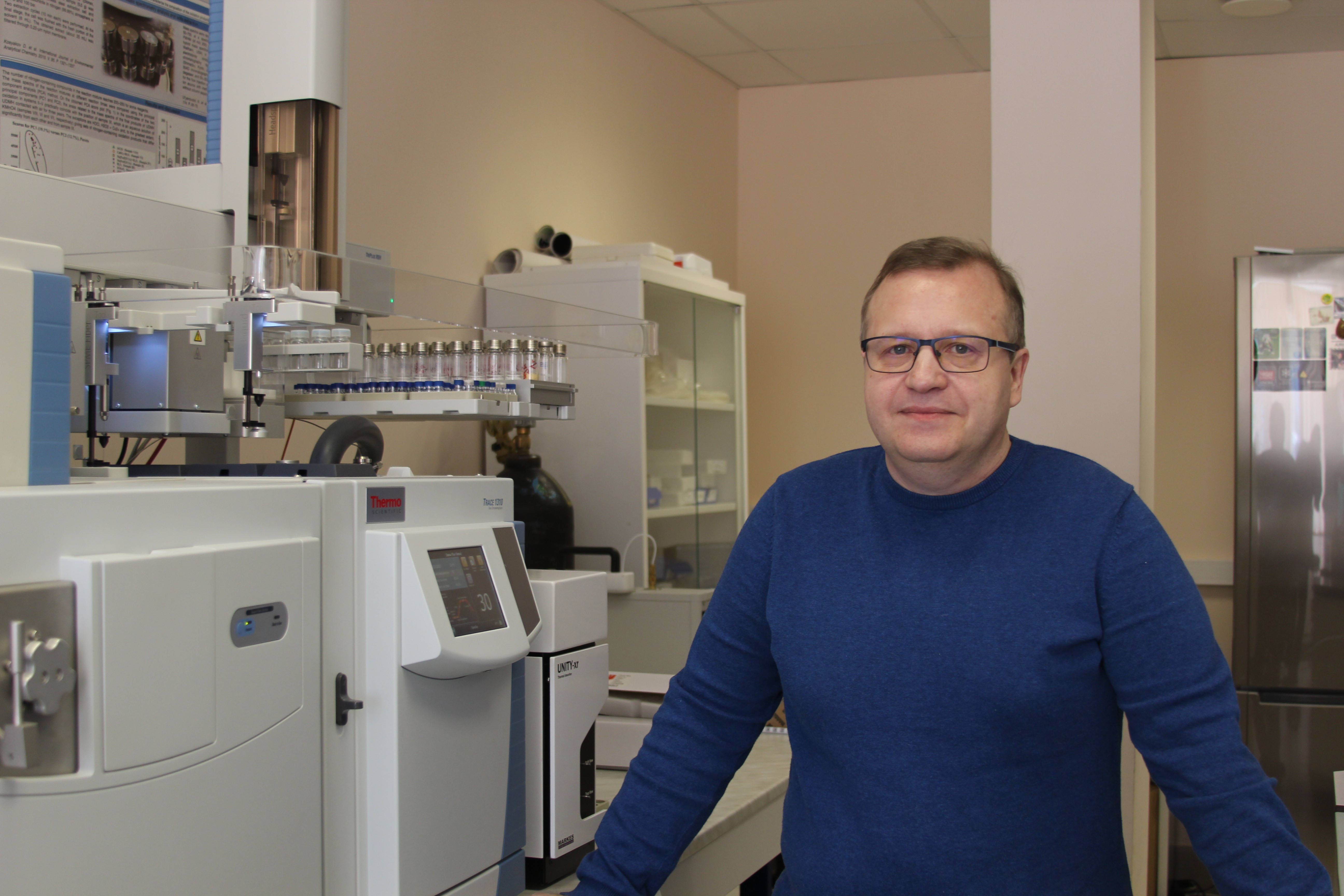

Руководитель Центра Коллективного пользования оборудованием Северного (Арктического) федерального университета «Арктика» Дмитрий Косяков рассказал, чем сейчас занимается подразделение САФУ, и какие интересные результаты достигнуты в 2022 году. <br>

<br>

<b>Два госзадания<br>

</b> <br>

ЦКП имеет несколько направлений научной деятельности, тесно связанных с различными аспектами современной аналитической химии. Два из них связаны с химией и аналитической химией растительного сырья. А третье — это изучение загрязнения Арктики и разработка аналитических методов контроля состояния окружающей среды. Мы изучаем поллютанты, которые поступают в Арктику в результате деятельности человека (промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт, ракетно-космическая деятельность), а также от таких естественных источников, как лесные и торфяные пожары, находим и идентифицируем новые загрязняющие вещества. Занимаемся изучением их трансформации, переноса, накопления в различных средах. Это огромная работа, которой хватит на сто лабораторий. В России есть десятки лабораторий, которые изучают Арктику, но только мы делаем это с точки зрения аналитической химии, это наша уникальная ниша. <br>

<br>

Началась эта работа очень давно, ещё на кафедре теоретической и прикладной химии АГТУ в начале 2000-х, где мы тогда создали центр коллективного пользования научным оборудованием «Баренцево-евроарктического региона». А с созданием САФУ и появлением в конце 2010 г. ЦКП НО «Арктика» это направление стало развиваться ещё быстрее. <br>

<br>

В настоящее время коллектив Центра насчитывает более 30 человек, половина из которых наши аспиранты и студенты, работающие на штатных должностях младших научных сотрудников и лаборантов-исследователей. Финансирование основной деятельности осуществляется в рамках двух тем госзадания Министерства науки и высшего образования РФ. Одна — в недавно открытой в рамках НОЦ мирового уровня молодежной Лаборатории химии природных соединений и биоаналитики — её возглавляет доктор химических наук Николай Ульяновский. А второе госзадание выполняет Лаборатория экоаналитических исследований, созданная по результатам конкурса Минобрнауки в 2019 г. Важным источником финансирования проводимых в ЦКП исследования являются также гранты Российского научного фонда, выигранные нашими сотрудниками, а также прикладные НИР, выполняемые в интересах различных предприятий и организаций. <br>

<br>

<b>Сопровождение космической деятельности</b> <br>

В начале двухтысячных коллектив ЦКП стал заниматься проблемами экологического сопровождения ракетно-космической деятельности на космодроме «Плесецк», с этого и начиналось развитие у нас экоаналитической тематики. За прошедшие годы в рамках контрактов с Космическими войсками проведено экологическое обследование множества мест падения отработанных частей ракет-носителей на северо-востоке Архангельской области в районе Койды и даже в Западной Сибири и на полуострове Ямал. <br>

<br>

С годами в дополнение к «рутинным» прикладным исследованием уровней концентрации токсичного ракетного топлива и других загрязнителей стали проводиться и обширные фундаментальные исследования процессов миграции и трансформации гидразиновых ракетных топлив в окружающей среде, позволившие совершенно по-новому взглянуть на проблему экологических последствий проливов несимметричного диметилгидразина и используемые методы детоксикации почв и сточных вод, загрязненных этим соединением. В результате был разработан целый комплекс методических решений для контроля не только самого топлива, но и десятков потенциально опасных продуктов его трансформации в окружающей среде, созданы и запатентованы новые решения для их эффективного уничтожения. Впервые удалось обследовать распространение как самого ракетного топлива, так и продуктов его трансформации в торфяной болотной почве места падения первой ступени ракеты-носителя в Архангельской области (<a href="https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138483">https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138483</a>). <br>

<br>

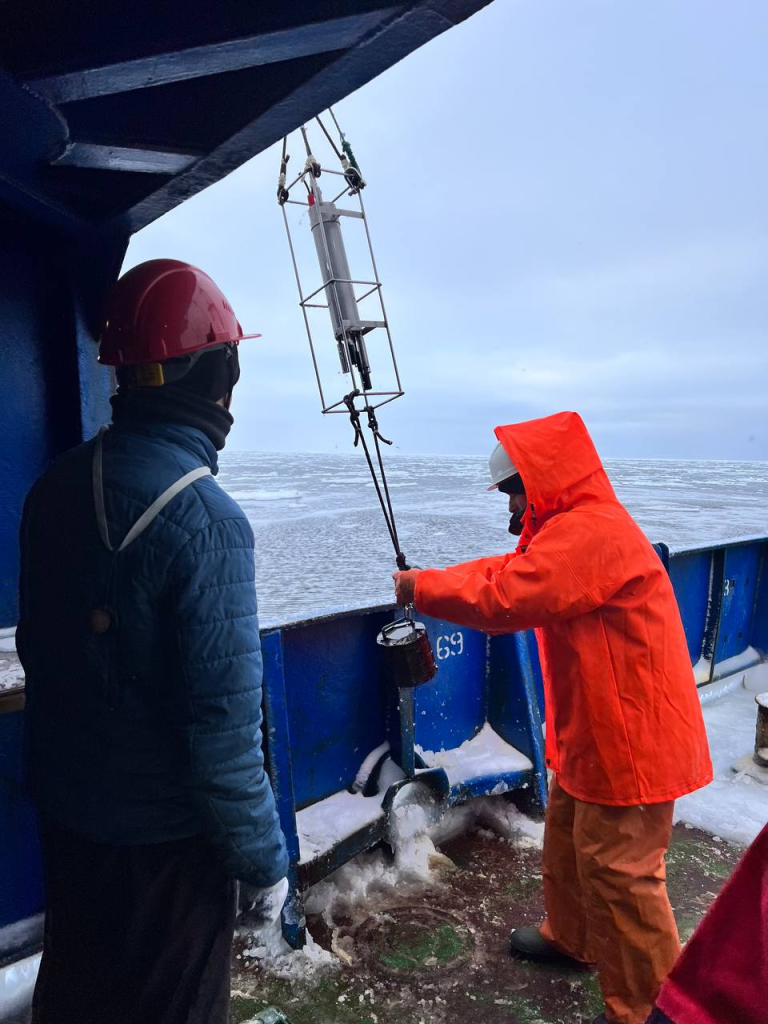

В настоящее время по заказу Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева ЦКП реализует экологическое сопровождение испытательных пусков семейства новых экологически безопасных ракет «Ангара», наши сотрудники работают на стартовых комплексах космодрома во время подготовки к запуску и отбирают пробы окружающей среды на различных расстояниях от ракеты-носителя во время ее старта. <br>

<br>

<b>Арктический снег и атмосферные поллютанты<br>

</b> <br>

Важное направление деятельности ЦКП, это поиск в Арктике загрязняющих веществ, в том числе ранее неизвестных. В этом плане, большой интерес представляют исследования снега, который мы отбираем в ходе экспедиций, в том числе в рамках проекта САФУ и Росгидромета «Арктический плавучий университет», в различных районах арктической зоны, например на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа (<a href="https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114885">https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114885</a>; <a href="https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.03.009">https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.03.009</a>). Снег эффективно аккумулирует присутствующие в атмосферном воздухе соединения и может рассматриваться как своеобразный маркер загрязнения атмосферы. <br>

<br>

Начало таким исследованиям было положено в 2017 г. благодаря налаживанию тесного сотрудничества с профессором А. Т. Лебедевым из Московского государственного университета. Мы видим, Арктика — это довольно «чистый» регион, а концентрации загрязнителей в Арктическом снеге крайне низкие. Это представляет собой вызов для аналитической химии, поскольку требуется обнаруживать и идентифицировать соединения, присутствующие в количествах порядка нанограммов на килограмм снега. Для этого нужна очень продвинутая инструментальная база, уникальные методы и специалисты, которые могут решать очень сложные задачи идентификации неизвестных соединений. У нас это есть. Много лет мы развиваем и создаём подходы к анализу самых разных объектов, к пробоподготовке, к совершенствованию обработки данных, создаём методики анализа, опирающиеся на современные методы хроматографии и масс-спектрометрии высокого разрешения. <br>

<br>

Помимо снега, отбираем и непосредственно пробы воздуха, хотя это и требует гораздо более сложной техники подготовки проб. Так, во время экспедиций на судне академик Мстислав Келдыш пути мы отработали и использовали технологию сорбционного отбора воздушных поллютантов. На судне по мере движения и на высадках несколько литров воздуха прокачивается насосом через специальную сорбционную трубку, где загрязняющие вещества поглощаются, сорбируются. Эти трубки герметично закрываются и доставляются к нам в лабораторию в замороженном состоянии, после чего выполняется термодесорбционный анализ, в ходе которого накопленные загрязняющие вещества смываются с сорбента потоком инертного газа при высокой температуре и подвергаются и определяются методами газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Такие исследования позволили количественно определить более 100 важнейших атмосферных поллютантов (в том числе ароматические углеводороды, хлорорганические соединения, фенолы). Источником части из них является промышленность. Часть попадает в атмосферу в результате обмена веществом между атмосферой и океаном. <br>

<br>

<b>Почему Арктика — не магнит для мусора<br>

</b> <br>

Арктика — это хрупкие экосистемы, которые трудно восстанавливаются после антропогенного воздействия. Загрязнители в Арктике медленнее разлагаются, чем в южных морях. Если в тропических широтах загрязняющие вещества в природных водах быстро трансформируются и разрушаются в ходе биологических процессов (например, под действием микроорганизмов), то в холодном климате интенсивность таких процессов гораздо ниже. К счастью, антропогенных источников в Арктике не так много: судоходство, горнодобывающая промышленность, крупные промышленные центры. Но существует перенос загрязняющих веществ воздушными массами и морскими течениями из других регионов. <br>

<br>

Считается, что в Арктике, то, что приносится воздушными массами, может накапливаться из-за конденсации на холодной поверхности почвы и снега. А морскими течениями в Арктику могут приноситься загрязнители, совсем не характерные для тех отраслей промышленности, которые в ней присутствуют. Например, в Арктике обнаруживаются пестициды, разные стойкие хлорорганические соединения, хотя здесь нет развитого сельского хозяйства. Это происходит из-за глобальной циркуляции океана и атмосферы, но, несмотря на это, она остаётся гораздо чище других регионов. Сейчас много сделано для улучшения экологической ситуации, запрещены многие виды ядохимикатов, которые могли попадать в окружающую среду. Содержание пестицидов и стойких органических загрязнителей в Арктике снижается со временем, Арктика становится только чище. <br>

<br>

<b>Пожары — источник загрязнения Арктики<br>

</b> <br>

Один из интересных результатов нашей работы в последние годы — открытие источников пиридинов в атмосфере. Ранее, исследуя снег на архипелагах Новая земля и Земля Франца Иосифа мы обнаруживали пиридин и его производные (пиколин, лутидин, коллидин и др.), являющиеся довольно токсичными азотсодержащими соединениями. В научной литературе встречается информация об обнаружении разными исследователями тех же соединений в воздухе различных регионов, от Европы до Южной Америки и даже Антарктиды. Было непонятно, откуда они попадают в атмосферу. Естественно, их уровни не настолько велики, чтобы представлять непосредственную опасность для человека, но отслеживать такие потенциально опасные соединения и понимать источники их поступления чтобы прогнозировать ситуацию совершенно необходимо. <br>

<br>

Ранее считалось, пиридины поступают в атмосферу с выбросами промышленных предприятий, которые используют такие соединения в своих технологических процессах. Мы показали, что это не так и основным источником пиридинов является сгорание биомассы, а именно, торфяные пожары. Для этого проводили эксперименты по моделированию горения торфа в специально сконструированной нами установке, имитирующей реальные условия тления торфа. При этом все образующиеся летучие продукты мы улавливали в криоловушке (замораживанием) и исследовали методом двумерной газовой хроматографии — масс-спектрометрии высокого разрешения. <br>

<br>

Так, среди тысяч продуктов горения мы обнаружили тот же набор пиридинов, который находится в снеге по всему миру, причём в похожих соотношениях. Торф — это сложная смесь органических веществ, которая содержит много азотсодержащих соединений, термическое разложение которых ведет к образованию следовых количеств пиридинов, но, учитывая огромные масштабы торфяных пожаров, общая масса таких соединений, поступающих в атмосферу планеты с продуктами горения, превышает весь мировой объем производства пиридинов. <br>

<br>

В последние годы из-за потепления климата количество торфяных пожаров растет, что приводит к усилению загрязнения атмосферы соответствующими поллютантами, и это хорошо заметно по результатам наших исследований. При этом речь не обязательно идет о пожарах в арктической зоне, огромный вклад в появление в Арктике пиридинов и некоторых других классов соединений могут вносить торфяные мегапожары в Индонезии и других регионах, в которых ежегодно сгорают сотни миллионов тонн торфа. Результаты данного исследования опубликованы в международном журнале Environmental Pollution (<a href="https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115109">https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115109</a>) <br>

<br>

<b>Исследования донных отложений в Арктике<br>

</b> <br>

Из интересных недавних результатов — изучение донных отложений арктических морей, в которых накапливаются в том числе токсичные полицикличные ароматические углероды (ПАУ). Они появляются при неполном сгорании любой органики — древесины, торфа, каменного угля, нефти, бензина — и крайне медленно разлагаются в окружающей среде, постепенно накапливаясь в различных объектах. В случае морей, ПАУ, попадающие туда из атмосферы и со стоком рек, могут концентрироваться в донных отложениях, но в Арктике соответствующие исследования почти не проводились, а последние единичные анализы выполнялись не одно десятилетие назад. В ходе экспедиции на судне Академик Мстислав Келдыш нам удалось получить образцы донных отложений Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского морей и моря Лаптевых и исследовать их в своей лаборатории. В результате удалось получить уникальный набор данных по содержанию 16 приоритетных ПАУ и, исходя из их соотношений, сделать выводы об источниках поступления в окружающую среду (<a href="https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113741">https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113741</a>). <br>

<br>

<b>Решение загадки дурнопахнущих китов<br>

</b> <br>

Совсем недавно в известном научном журнале Chemosphere вышла статья большого международного коллектива авторов, возглавляемого проф. А. Т. Лебедевым, посвященная раскрытию загадки дурнопахнущих китов, добываемых на Чукотке (<a href="https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.137785">https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.137785</a>). Дело в том, что на протяжении тридцати лет, с начала 90-х годов, коренные жители Чукотки сталкиваются с проблемой крайне неприятного «химического» запаха мяса китов, которых они добывают в прибрежных водах. Те люди, которые пытались его есть, получали отравление. Эта загадка, волновала многих учёных на протяжении трёх десятилетий. Были разные версии, но теперь, я надеюсь, мы поставили точку в этом вопросе. Основная заслуга здесь принадлежит профессору Лебедеву, организовавшему большое исследование начиная от получения проб различных тканей китов, проведением пробоподготовки и анализа, и заканчивая весьма сложным и трудоемким анализом полученных результатов — среди огромного числа летучих химических соединений, детектируемых в исследуемых образцах нужно было выявить и надежно идентифицировать те, которые могут быть причиной запаха. <br>

<br>

Мы приняли участие в экспериментальной работе, при этом значительную часть анализов выполнил Бауыржан Букенов, аспирант Казахского национального университета имени аль Фараби, проходивший длительную стажировку в нашем коллективе. В результате исследований удалось установить, что запах китов обусловлен дибромфенолом — химическим соединением, не используемым в промышленности в больших масштабах и имеющим предположительно природное происхождение. Действительно, в естественных процессах с участием живых организмов бромид-ионы, содержащиеся в морской воде, могут трансформироваться в различные бромсодержащиеся соединения. Например, морские водоросли выделяют бромоформ, который легко можно обнаружить в арктическом воздухе. Источник дибромфенола был установлен, им оказались многощетинковые черви (полихеты), обитающие на морском дне и являющиеся важным элементом питания серых китов, обитающих в прибрежных районах. Потребляя их, киты накапливают и концентрируют дибромфенол в своих тканях, а их мясо постепенно становится очень пахучим, непригодным для пищи и даже токсичным. Киты, живущие в глубоких водах, имеют другой рацион и не создают такой проблемы, но на них сейчас охота не ведется. <br>

<br>

<b>Очистные сооружения не очищают воду от лекарств<br>

</b> <br>

Еще один важный объект экологических исследований — микрополлютанты, попадающие со сточными водами в Арктические моря. К ним относятся антропогенные соединения, присутствующие в небольших концентрациях, но часто обладающие высокой биологической активностью или токсичностью для водных организмов. Речь идет о компонентах лекарственных препаратов, моющих и косметических средств и пр., которые попадают в городскую канализацию и далее с муниципальными сточными водами поступают на станции очистки воды. Используемые там технологии очистки стоков не рассчитаны на эффективное удаление таких соединений, что позволяет им беспрепятственно поступать в водные экосистемы. Естественно, наибольшую тревогу вызывают фармацевтические препараты, прежде всего, антибиотики и противовирусные средства, потребление которых в последнее время сильно возросло. Нами выполнена интересная работа по умифеновиру (торговое название — Арбидол), который люди массово потребляли во время эпидемии коронавируса. Рекомендуемая доза на одного человека для профилактики и лечения заболевания составляет 800 мг чистого вещества ежедневно. Примерно половина этого количества выводится из организма в неизменном виде и со сточной водой достигает очистных сооружений. Часть метаболизируется и превращается в продукты, которые также могут представлять собой опасность в природных водоемах. Мы изучали трансформацию арбидола в сточной воде, а также в ходе ее очистки и дезинфекции, идентифицировав образующиеся продукты. На следующем этапе эти соединения количественно определяли в воде, выпускаемой в водоем после очистки, а также в донных отложениях и активном иле. <br>

<br>

Полученные результаты оказались исключительно интересными — донные отложения на выходе из очистных сооружений Архангельска содержат более 1 миллиграмма арбидола на килограмм, что очень много и делает это соединение одним из важнейших компонентов. Очевидно, что донные отложения способны накапливать умифеновир, что делает их потенциальным источником вторичного загрязнения вод этим соединением. Пока мы не можем делать выводы о последствиях для водных организмов, но этот вопрос требует дальнейшего детального изучения. Результаты работы опубликованы в престижном международном журнале Science of the Total Environment (<a href="https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150380">https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150380</a>). <br>

<br>

<b>Концентрация в воде антибиотиков вызывает резистентность бактерий<br>

</b> <br>

Даже из названия понятно, что антибиотики являются одними из самых опасных для микроорганизмов соединений, способными нанести значительный вред природным экосистемам при попадании в них. Пострадать при этом может и человек за счет распространения генов резистентности. Это явление связано с адаптацией бактерий в окружающей среде к постоянному контакту с антибиотиками, что делает их нечувствительными (резистентными) к таким соединениям. Приобретенные гены резистентности могут передаваться болезнетворным бактериям, контактирующим с людьми. В результате вызванные ими инфекционные заболевания не поддаются лечению обычными антибиотиками и приводят к множеству осложнений. Чтобы решить эту проблему нужно понимать, какие антибиотики есть в сточных водах и в каких количествах, но это очень сложная аналитическая задача, поскольку нужно искать следовые количества (нанограммы в литре) антибиотиков на фоне тысяч других соединений, присутствующих в сточных водах. <br>

<br>

Нами разработаны подходы к пробоподготовке и обнаружению наиболее распространенного класса антибиотиков — макролидов — в сточной воде, основанные на применении современных методов жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Их применение к изучению сточной воды Архангельска позволило показать, что среди макролидных антибиотиков в ней преобладает азитромицин. Первые результаты, опубликованные в журнале Chemosensors (<a href="https://doi.org/10.3390/chemosensors11010044">https://doi.org/10.3390/chemosensors11010044</a>), говорят, что концентрации в воде после очистных сооружений находятся на уровнях, которые способствуют распространению генов резистентности среди бактерий и требуют совершенствования технологий очистки стоков.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://narfu.ru/life/news/university/378682/"><span style="color: #00aeef;">САФУ имени М.В. Ломоносова</span></a><br>

</div>

<p>

</p>