Изучено влияние океанических вихрей на кромку морского льда в Гренландском море

<p style="color: #151515;">

</p>

<div>

Международная группа исследователей при участии сотрудников Морского гидрофизического института РАН впервые детально изучила влияние океанических вихрей на динамику морского льда в северо-западной части Гренландского моря. Результаты исследования опубликованы в <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1029/2025JC022330"><span style="color: #00aeef;">Journal of Geophysical Research: Oceans</span></a>.<br>

<br>

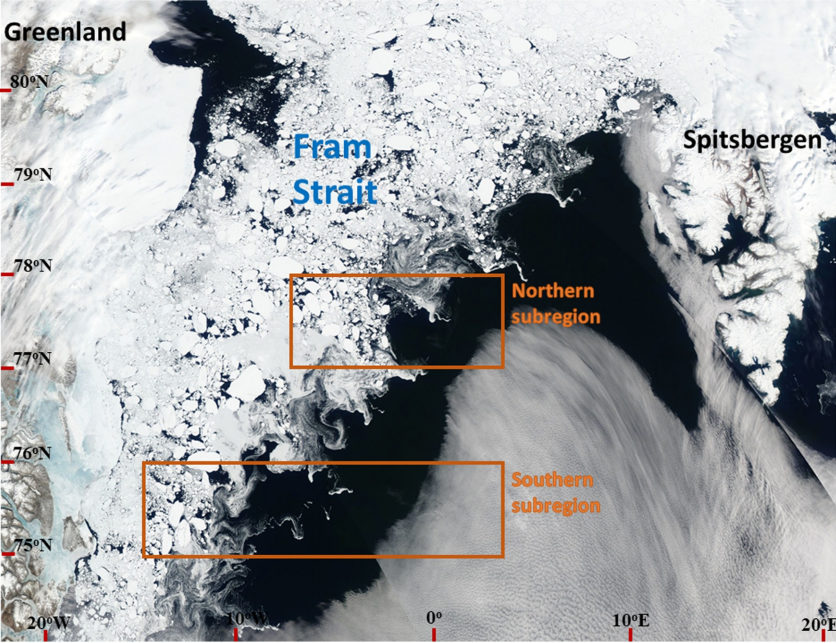

Гренландское море является одним из основных регионов формирования глубинной конвекции и Атлантической меридиональной циркуляции, которая существенно влияет на глобальный климат. В этом регионе происходит встреча холодных полярных вод с теплыми атлантическими водами, что влечет за собой сильные температурные градиенты. Через пролив Фрама выносится около 80 % морского льда из Арктического бассейна, при этом около 90 % этого льда тает именно в Гренландском море. Понимание процессов, контролирующих таяние морского льда в условиях изменения климата, является крайне важной научной задачей. <br>

<br>

<i>"Вихри, как основной процесс горизонтального обмена через фронты, могут значительно ускорять отступление кромки льда, но их количественное влияние и механизмы ранее не были досконально изучены из-за недостаточного разрешения спутниковых данных и моделей",</i> — поясняет соавтор исследования, руководитель лаборатории морских полярных исследований МГИ РАН <b>Игорь Козлов</b>. <br>

<br>

Изучением роли океанических мезомасштабных вихрей в изменении положения кромки морского льда в Гренландском море авторы статьи занимались несколько лет. Основной анализ проводился в период с апреля по июль 2007 года — время, когда положение кромки льда было относительно стабильным, что позволяло изучать баланс между динамическими процессами адвекции льда и термодинамическими процессами образования и таяния без влияния экстремальных сезонных событий, таких как быстрый летний распад льда. <br>

<br>

Для решения этой задачи исследователи использовали высокоразрешающую конфигурацию океанической модели FESOM1.4, которая воспроизводит процессы в проливе Фрама с детализацией до одного километра. Такое разрешение позволяет одновременно моделировать движение океанических течений и динамику морского льда, улавливая мельчайшие детали их взаимодействия. <br>

<br>

Для поиска и анализа океанических вихрей в модельных данных применялись специальные алгоритмы автоматического распознавания, а границу ледового покрова определяли по концентрации льда в 25 % — это стандартный показатель, используемый в арктических исследованиях. <br>

<br>

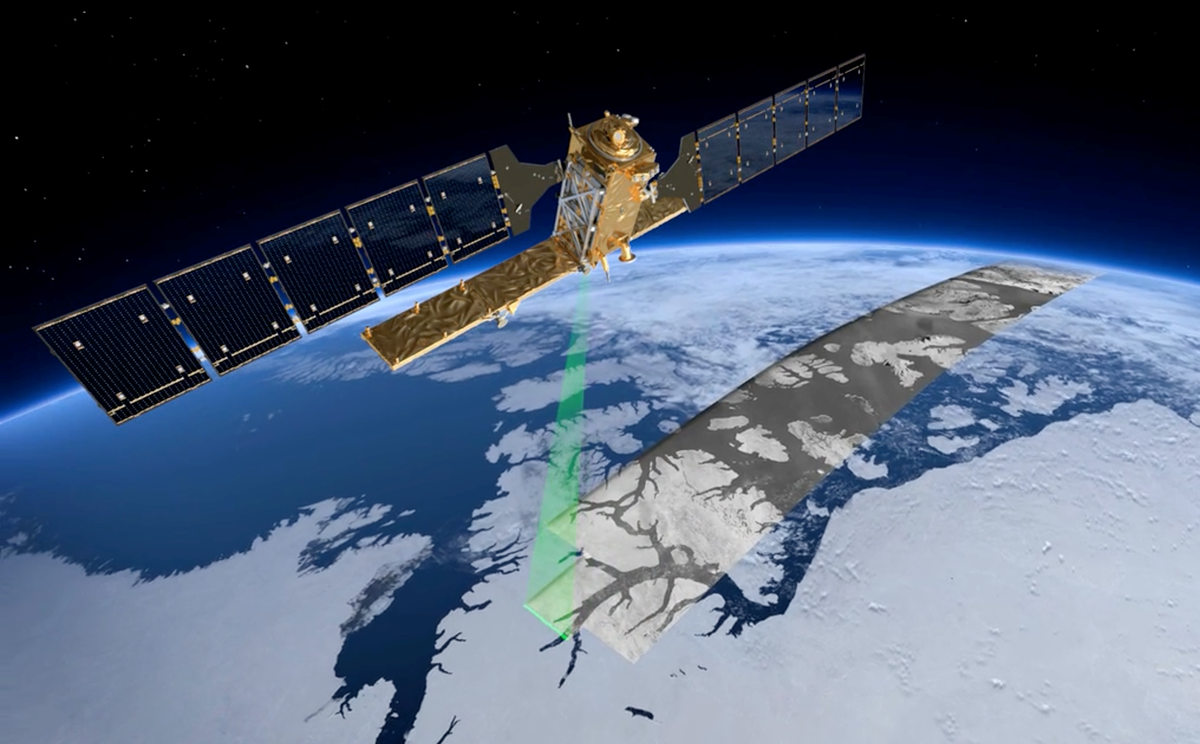

Чтобы убедиться в достоверности результатов, ученые сопоставили модельные данные с реальными спутниковыми наблюдениями: измерениями концентрации морского льда со спутника AMSR-E и радиолокационными снимками, на которых видны вихревые структуры в океане. Это позволило впервые количественно оценить влияние мезомасштабных вихрей размером от 10 до 40 километров на динамику ледовой кромки. <br>

<br>

<i>"Главный вывод нашей работы состоит в том, что океанические вихри действительно оказывают сильное локальное воздействие на кромку льда, вызывая её отступление на 3—8 км в день за счёт горизонтального переноса тепла и выноса льда в более тёплые воды"</i><i>,</i> — отмечает Игорь Козлов. <br>

<br>

Неожиданным открытием стало то, что интегральный эффект вихрей заключается не в необратимом отступлении льда, а в стабилизации его кромки. Когда кромка льда продвигается на восток, она попадает в зону высокой вихревой активности и усиленного таяния. Когда она отступает на запад, вихревая активность ослабевает, и положение кромки стабилизируется за счёт постоянной адвекции льда из Арктики. <br>

<br>

Полученные результаты важны для улучшения климатических моделей. Они демонстрируют критическую важность высокого пространственного разрешения (около 1 км) для корректного воспроизведения океанических вихрей и их влияния на лед. Это поможет создать более точные климатические прогнозы, особенно для чувствительных полярных регионов. <br>

<br>

Исследование углубляет понимание того, как именно океанические, а не только атмосферные процессы регулируют состояние морского льда. Для судоходства более точное понимание динамики кромки льда может быть полезно при планировании маршрутов в прикромочной ледовой зоне, например, на трассе Северного морского пути. Работа также вносит вклад в фундаментальную океанологию, проясняя роль вихрей в кросс-фронтальном переносе тепла и свойств воды в арктическом бассейне. <br>

<br>

В будущем исследователи планируют расширить работу в нескольких направлениях. <br>

<i>"Мы намерены использовать экспедиционные натурные и спутниковые измерения для проверки и уточнения результатов, изучить роль субмезомасштабных вихрей меньшего размера и их вклад в вертикальные потоки тепла к нижней границе льда, провести аналогичный анализ для других периодов, а также более точно разделить влияние вихрей, приливов и внутренних волн на таяние морского льда"</i><i>, </i>— поделился планами Игорь Козлов. <br>

<br>

Работа выполнена в рамках темы государственного задания МГИ РАН "Комплексные исследования гидрофизических процессов в полярных районах Мирового океана на основе мультисенсорных дистанционных и контактных измерений" и гранта Российского научного фонда № 25-17-00309 международным коллективом ученых из Морского гидрофизического института РАН, Санкт-Петербургского государственного университета, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, немецкого Института Альфреда Вегенера и Океанологического университета Китая.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://new.ras.ru/activities/news/issledovano-vliyanie-okeanicheskikh-vikhrey-na-polozhenie-kromki-morskogo-lda-v-grenlandskom-more/"><span style="color: #00aeef;">Российская академия наук</span></a><br>

</div>

<p style="color: #151515;">

</p>

Полярник Владимир Иванов рассказал, что происходило на дрейфующей станции СП-42

<div>

<b>Владимир Иванов</b>, заместитель начальника по науке экспедиции СП-42, недавно вернулся с дрейфа во время ротации. Напомним: СП-42 - экспедиция нового формата, проходящая при поддержке специально сконструированного НЭС "Северный полюс". О работе на макушке планеты ученый <a target="_blank" href="https://rg.ru/2025/12/10/reg-szfo/territoriia-preodoleniia.html"><span style="color: #00aeef;">рассказал "Российской газете"</span></a>. Первый вопрос касался возможных научных открытий.<br>

<br>

Владимир Иванов: Цель абсолютно любой экспедиции - сбор новых данных. Об открытиях сможем сказать лишь после того, как все будет тщательно перепроверено. Мы должны быть уверены, прежде чем делать какие-либо заявления. Во всем мире ученые настороженно относятся к результатам, которые кардинально отличаются от того, что было ранее. Сделать открытие - почти как найти жемчужину в десятках тысяч пустых ракушек.<br>

<br>

<b><i>Насколько актуальна тема глобального потепления?<br>

</i></b> <br>

Владимир Иванов: Она обсуждается в науке начиная с 90-х годов. Особенно в Артике, где изменение температуры происходит примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Артика стала горячей точкой происходящих изменений. Чтобы их отслеживать, нужен постоянный мониторинг, постоянное присутствие, что дает уникальный новый формат экспедиций СП-41, СП-42. Наша задача - комплексный анализ изменений, происходящих во всех средах, от океанского дна до ионосферы.<br>

<br>

Исследования на СП-42 проводятся по нескольким научным программам, касающимся атмосферы, морского льда, океанографии, геохимии (химический анализ проб воды, льда, донных осадков, атмосферы), гидробиологии (изучение флоры и фауны), геологии морского дна и геофизики (изучение ионосферы). Еще одно направление - прикладные исследования прочностных характеристик НЭС "Северный полюс". В корпус судна вмонтировано большое количество датчиков. С их помощью отслеживается, как процессы сжатия льда влияют на судно. Это вопрос и нашей безопасности на дрейфе. <br>

<br>

По перечисленным программам были получены десятки гигабайт информации, которую еще предстоит обработать в береговых условиях, осмыслить и сопоставить с уже имеющейся. Пример: одних только срочных метеонаблюдений было выполнено более двух тысяч. Но не всегда о ценности информации можно судить по ее количеству. Так, даже несколько проб грунта в северо-восточной части поднятия Менделеева, где до этого практически не было геологических данных, могут оказаться более важными, чем большое количество проб в хорошо изученном в геологическом отношении районе. То же самое относится и к гидрологическим и гидрохимическим данным, полученным вдоль периферии котловины Макарова. <br>

<br>

Что касается потепления, то наши исследования показали: с октября по июль этого года средняя приземная температура воздуха оказалась на 0,9 градуса выше, чем средняя за 10 лет. Это указывает на сохранение общей тенденции к потеплению. Но в целом в концепции глобального потепления много тонких моментов, которые требуют изучения. <br>

<br>

Читайте продолжение на <a target="_blank" href="https://rg.ru/2025/12/10/reg-szfo/territoriia-preodoleniia.html"><span style="color: #00aeef;">сайте "Российской газеты"</span></a>.<br>

</div>

<p>

</p>