Экспедиция «Северный Полюс-42» отправилась в Арктику

<p>

15 сентября в Мурманске стартовала дрейфующая полярная экспедиция «Северный полюс-42». Команда ученых и полярников Арктического и Антарктического научно-исследовательского института отправилась в Арктику, чтобы продолжить фундаментальные исследования природной среды, которые необходимы для понимания процессов глобального изменения климата, сбора важных данных для развития навигации на трассе Северного морского пути и уточнения границ континентального шельфа Российской Федерации.

</p>

<p>

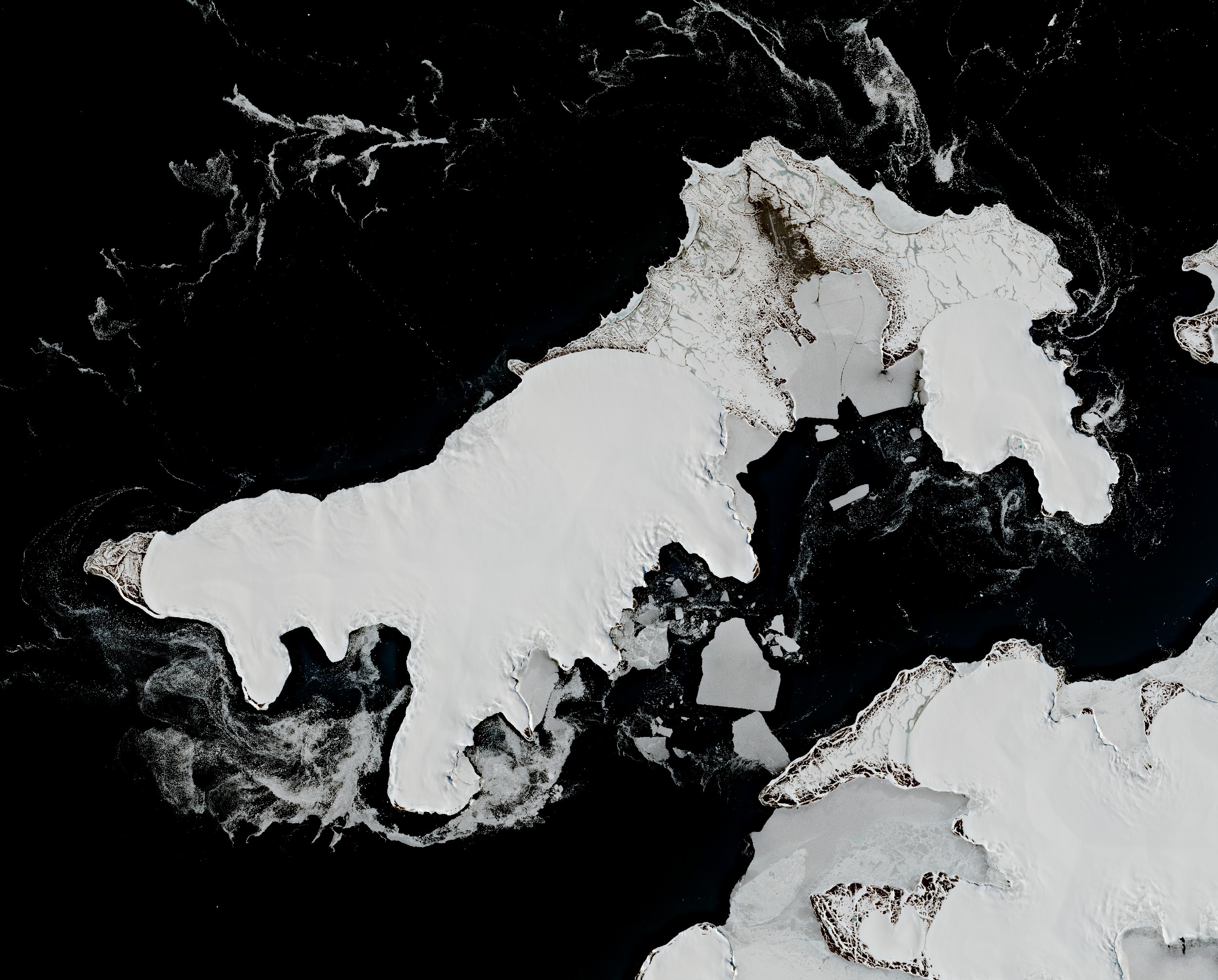

Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» отправилось из порта Мурманска в район Новосибирских островов, к начальной точке дрейфа. Там будет выбрано надежное ледовое поле, с которым судно будет дрейфовать на протяжении многих месяцев. Ресурс «Северного полюса» позволяет ему до двух лет непрерывно работать в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

</p>

<p>

«<i>С первым рейсом ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» Россия вернулась в Арктику навсегда. Не имеющее аналогов в мире судно позволило на совершенно другом уровне перезапустить программу исследований природной среды высоких широт</i>», — сказал Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации <b>Александр Козлов</b>.

</p>

<p>

По его словам, учёные собирают уникальный материал, важный для сохранения экологии арктического региона, понимания климатических изменений и разработки мер адаптации к ним, а также обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути. «<i>Именно так формируется лидерство страны</i>», — подчеркнул Министр

</p>

<p>

«<i>Арктика — территория будущего. Главенство в регионе, обладающем уникальной экосистемой, богатейшими запасами и колоссальными логистическими возможностями, обеспечивает нашему государству устойчивые позиции в мире. Не имеющая аналогов научная инфраструктура позволяет российским специалистам проводить практически непрерывные исследования и создает базу для международного сотрудничества и кооперации ученых. Мировое научное сообщество с большим вниманием следит за успехами наших полярников. В период дрейфа будет собран обширный массив данных, который впоследствии будет использован для понимания и планирования многих процессов в различных областях науки и хозяйственной деятельности</i>», — сказал <b>Александр Макаров</b>, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

</p>

<p>

Ученый отметил, что работа станции «Северный полюс-42» может продлиться до 2026 года. Пройдя в свободном дрейфе весь приполюсной район, экспедиция завершится с выходом НЭС «Северный полюс» на открытую воду в проливе Фрама или в проливе между архипелагом Шпицберген и архипелагом Земля Франца-Иосифа.

</p>

<p>

«<i>Благодаря ЛСП «Северный полюс» Российская Федерация вышла на новый мировой уровень в исследовании Арктики. Возрождение дрейфующих экспедиций «Северный полюс» на базе ледостойкой платформы является отражением того внимания, которое наше государство уделяет вопросам изучения, сохранения и защиты окружающей среды Арктики. Программа новой экспедиции не только продолжает традиционные отечественные исследования на дрейфующих полярных станциях, но и расширяет программу наблюдений за состоянием природной среды и процессами, протекающими в высокоширотной Арктике</i>», — рассказал заместитель руководителя Росгидромета <b>Владимир Соколов</b>.

</p>

<p>

К месту начала дрейфа судно прибудет в начале октября. На текущий момент специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдают за несколькими ледовыми полями, пригодными для размещения научного лагеря. Окончательный выбор будет сделан непосредственно на месте. НЭС «Северный полюс» будет пришвартовано к выбранной льдине, «вморозится» в лед и продолжит движение вместе с ледяным массивом.

</p>

<p>

Ученые будут проводить комплексное изучение Арктики в системе «атмосфера — ледяной покров — океан». Возможности судна позволяют организовать научные работы на самом высоком технологическом уровне: погружать приборы на любую глубину в Северном Ледовитом океане, использовать спутники и беспилотные аппараты.

</p>

<h5> <i>Экспедиция «Северный полюс-41» (СП-41) стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция «Северный полюс» («Северный полюс-1») начала работу 21 мая 1937 года. С тех пор каждой следующей экспедиции присваивалось название «Северный полюс» и порядковый номер. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций. На протяжении 75 лет дрейфующие станции выполняли комплексные исследования в области океанологии, метеорологии и биологии моря, отслеживали динамику изменения площади льдов, производили наблюдения в ионосферном и магнитном полях планеты, позволяющие делать выводы о распространении радиоволн. В 2013 году команду ученых с дрейфующей станции «СП-40» эвакуировали, программа была приостановлена почти на 10 лет: критическое состояние льда, подвижки, трещины, разрывы не оставляли возможности поддерживать работу ледового лагеря. В 2022 году, спустя 85 лет с ее образования, программа дрейфующих арктических станций была возобновлена на технологически новом уровне – экспедиция проводится при поддержке ледостойкой платформы «Северный полюс».</i></h5>

Источник — <a href="https://clck.ru/3DNAnV"><span style="color: #00bff3;"><u>ААНИИ</u></span></a>

Почвенные микроорганизмы в арктических городах дышат активнее загородных

Ученые выяснили, что микроорганизмы, живущие в почвах арктических городов, в два раза более интенсивно, чем микробы на природных территориях, осуществляют химические превращения, приводящие к выделению углекислого газа в атмосферу. При этом наибольшее выделение углекислого газа, называемое почвенным дыханием, наблюдается весной в период таяния снега, когда часть "заснувших" на зиму микроорганизмов возвращается к активной жизнедеятельности. Такие наблюдения позволяют оценить вклад дыхания почвы в арктических городах в изменение климата. Результаты исследования, <a target="_blank" href="https://rscf.ru/project/23-17-00118/"><span style="color: #00aeef;">поддержанного</span></a> грантом Российского научного фонда (РНФ), <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1007/s11368-024-03885-9"><span style="color: #00aeef;">опубликованы</span></a> в Journal of Soils and Sediments.<br>

<br>

<div>

Значительнее всего потепление климата отражается на арктическом регионе, где снежный покров становится тоньше и тает вечная мерзлота. Из-за повышения температуры создаются более благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов: они активнее превращают углерод, "захороненный" в мерзлоте, в углекислый газ и тем самым повышают активность почвенного дыхания. Углекислый газ — один из ключевых парниковых газов, — в свою очередь, попадая из почвы в атмосферу, способствует дальнейшему росту температуры у поверхности Земли. Подобные процессы достаточно подробно изучены на природных территориях, однако остается не до конца понятным, как меняется почвенное дыхание в арктических городах, где температура часто выше, чем в загородных условиях, а почвы формируются искусственно и удобряются. <br>

<br>

Ученые из Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва) и Кольского научного центра РАН (Апатиты) <a target="_blank" href="https://doi.org/10.1007/s11368-024-03885-9"><span style="color: #00aeef;">исследовали</span></a> годовые выбросы углекислого газа из почв города Апатиты, расположенного в арктической зоне. Авторы взяли почвенные образцы на трех участках — из двух общественных зон в центре и на окраине города, а также из лесной зоны на окраине, которая служила примером природной территории. В лабораторных условиях исследователи проанализировали химические и микробиологические свойства почв, а в полевых условиях измерили их температуру и влажность, а также количество выделяющегося из них углекислого газа. <br>

<br>

Анализ показал, что в поверхностном слое городских почв по сравнению с «природными» аналогами углерода содержалось в 2,4 раза меньше, а температура была выше в среднем на 3℃. Кроме того, почвенных микроорганизмов на этих участках оказалось почти в пять раз меньше, но городские микробы активнее "природных" осуществляли химические превращения с углеродсодержащими молекулами. Из-за этого суммарные уровни почвенного дыхания на городских территориях оказались до двух раз выше, чем в природной почве. Это можно объяснить более благоприятными условиями для микробной деятельности: повышенной среднегодовой температурой почвы в городе и большим запасом доступных для микроорганизмов органических веществ. <br>

<br>

При этом наиболее активно (в 3–5 раз больше, чем в другие периоды наблюдений) углекислый газ выделялся из всех почв в весенний период, когда температура воздуха повышалась и таял снежный покров. Это объясняется тем, что в период таяния снега резко меняются условия жизни микроорганизмов, и некоторые из них буквально "просыпаются", то есть переходят из неактивного состояния в активное, тем самым "запуская" химические превращения и почвенное дыхание. <br>

<br>

<i>"Наше исследование показало, что микроорганизмы городских почв активнее, чем обитающие в природных субстратах, выделяют углекислый газ и тем самым вносят серьезный вклад в потепление климата. В дальнейшем мы планируем более детально изучить, какое конкретно изменение температуры оказывается наиболее критичным для микробного сообщества в арктических условиях на примере разных почвенных смесей, используемых при озеленении арктических городов. В результате мы хотим разработать рекомендации по использованию почвенных субстратов оптимального состава в северных городах с учетом экологических эффектов — минимальных выбросов углекислого газа и максимальной функциональной активности и разнообразия микробных сообществ",</i> — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, <b>Мария Корнейкова</b>, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе РУДН им. Патриса Лумумбы.

</div>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://rscf.ru/news/release/pochvennye-mikroorganizmy-v-arkticheskikh-gorodakh-dyshat-aktivnee-zagorodnykh/"><span style="color: #00aeef;">Российский научный фонд</span></a><br>