В ЯНАО ученые изучают, как потепление влияет на ландшафты

<div>

На Ямале заметили клещей, которых раньше не находили в регионе, а в Куноватском заказнике обнаружили гнездование выпи. Появились кустарники, которые по идее должны расти на 100–150 километров южнее границ ЯНАО. Это признаки системных последствий изменения климата или просто единичные случаи? Что показывают исследования, <a target="_blank" href="https://sever-press.ru/narrative/intervju/pro-mestnyh-kleschej-juzhnyh-gostej-i-vozmozhnyj-potop-jamalskie-uchenye-rasskazali-kak-izmenenie-klimata-vlijaet-na-prirodu-regiona/"><span style="color: #00aeef;">рассказали</span></a> в пресс-центре "Север-Пресса" представители Научного центра изучения Арктики: ведущий научный сотрудник сектора геоэкологии <b>Роман Колесников</b> и ведущий научный сотрудник сектора биоразнообразия Алена Левых. На связи из Барнаула был <b>Дмитрий Черных</b>, главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН.<br>

<br>

</div>

<div>

<b>Ученые подготовили два издания<br>

</b><br>

</div>

<div>

<b>Роман Колесников:</b> ко дню охраны окружающей среды у нас приурочен выход в свет двух работ, которые выполнялись как сотрудниками Научного центра изучения Арктики, так и нашими коллегами из Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, а также из Тюменского индустриального университета. Работы посвящены климату и ландшафтам, а также рекомендациям по рекультивации нарушенных земель.<br>

Дело в том, что в настоящее время мы видим, что на Ямале, вообще в Арктике активно идут климатические изменения. В связи с этим Научный центр изучения Арктики очень большое внимание уделяет геоэкологическим вопросам, изменению мерзлоты и геотехнической безопасности. Книга <i>"Ландшафты Ямало-Ненецкого автономного округа в условиях климатических изменений"</i> пока издана в одном томе, мы планируем выпуск нескольких. Работа проведена при поддержке правительства Ямала-Ненецкого автономного округа. <br>

<br>

Вторая работа — методические рекомендации по рекультивации почв. Ее инициировал департамент природных ресурсов и экологии, работа выполнялась совместно с Тюменским индустриальным университетом. Сейчас она используется в учебном плане вуза. Также при подготовке издания нас консультировали сами недропользователи, организации, которые готовят проекты по рекультивации. <br>

<br>

<b>О чем поведали грызуны?</b> <br>

<br>

<b>Алена Левых:</b> основой всей нашей работы стали ландшафтные исследования, проводимые под руководством Дмитрия Владимировича Черных. Группа сотрудников Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН изучала почву, рельеф. Мы в привязке к особенностям рельефа, ландшафта проводили учет мелких наземных млекопитающих. Это в основном мелкие наземные грызуны и насекомоядные, например землеройки. Это самая многочисленная по количеству особей группа наземных позвоночных в северных экосистемах. Животные характеризуются короткой продолжительностью жизни и соответственно высокой скоростью размножения, поэтому изъятие некоторого количества зверьков из природы для исследований не наносит такого ущерба, как, скажем, для более крупных животных. <br>

<br>

Поскольку грызуны относятся к классу млекопитающих, какие-то выводы можно экстраполировать и на человека. Грызуны очень чувствительны к любым изменениям среды обитания, микроклимата, и они рекомендованы для обязательного учета на научных стационарах, на особо охраняемых природных территориях, то есть где существует постоянная сеть экобиологического мониторинга. Исследования мелких млекопитающих ведутся уже очень давно, более века, поэтому из разных регионов накоплена большая база данных, опубликованных в литературе, что позволяет сравнивать с результатами наших современных исследований и выявлять изменения. <br>

<br>

Безусловно, оптимально делать выводы там, где ведутся непрерывные наблюдения на протяжении многих лет. У нас такие исследования не проводились, но площадки для изучения были заложены. Сопоставив результаты наших полевых исследований с тем, что есть в литературе по той же природной зоне, мы пришли к выводу, что в районе надымских сопок видовой состав и структура населения мелких млекопитающих вполне соответствуют природным зональным, физико-географическим особенностям, ее можно определить как относительно стабильную. <br>

<br>

Сильно резкого влияния климатических изменений на население мелких млекопитающих пока не выявлено, но, безусловно, требуется дальнейшее исследование. Надеемся, что в этом году у нас получится повторить наблюдения. Кроме того, точно по таким же методикам собирается материал в Куноватском заказнике, а также в районе Салехарда на Ангальском мысу. Все эти данные сравнивались с надымскими результатами, что делает наши выводы более объективными и релевантными.<br>

<br>

С полной версией пресс-конференции можно ознакомиться <a target="_blank" href="https://sever-press.ru/narrative/intervju/pro-mestnyh-kleschej-juzhnyh-gostej-i-vozmozhnyj-potop-jamalskie-uchenye-rasskazali-kak-izmenenie-klimata-vlijaet-na-prirodu-regiona/"><span style="color: #00aeef;">на сайте "Север-Пресс"</span></a>.<br>

</div>

<p>

</p>

Как ученые исследуют бугры пучения

<p>

</p>

<div>

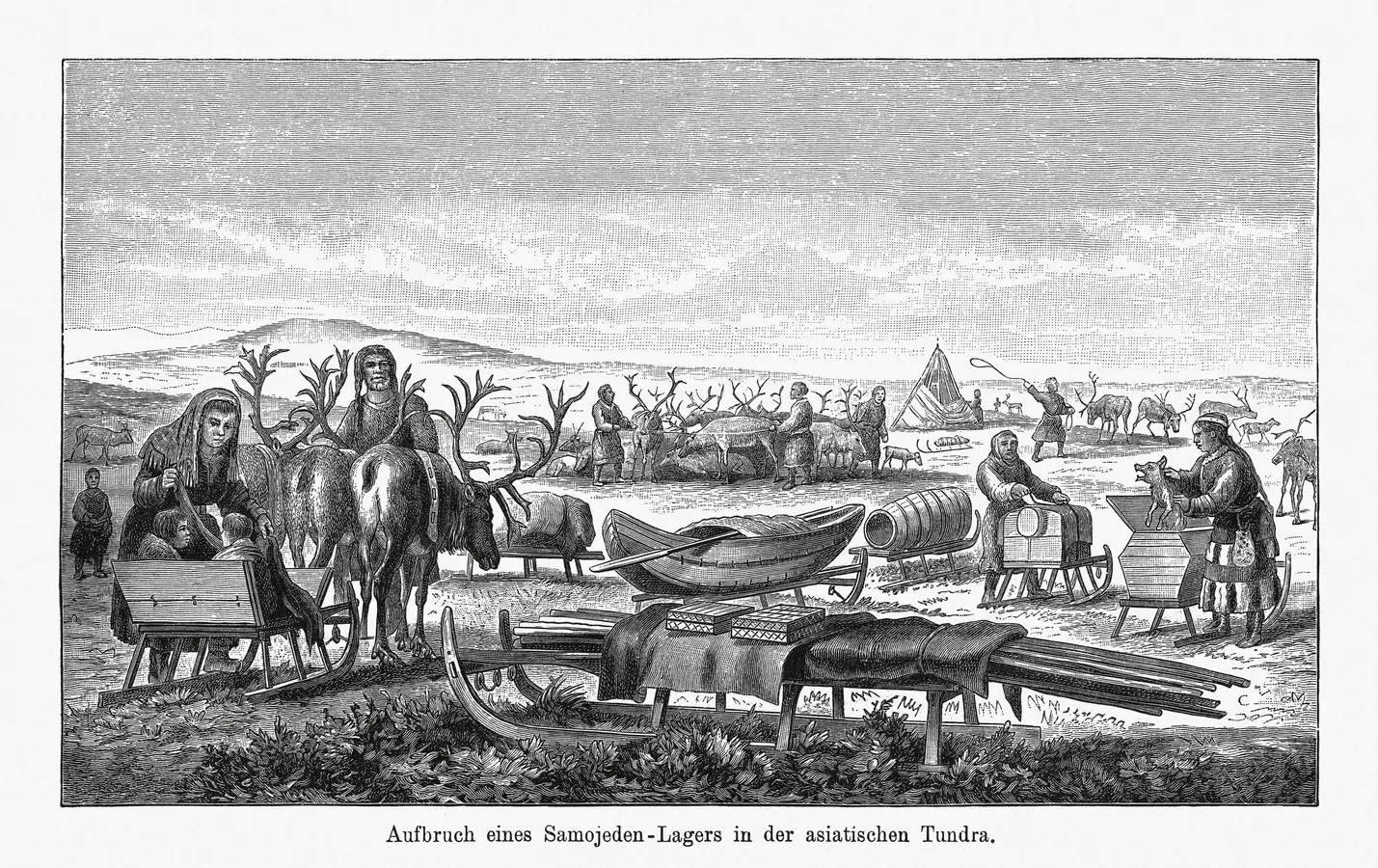

В зонах многолетней мерзлоты на поверхности земли формируются загадочные холмы — бугры пучения. Многие из них совершенно безопасны, но есть и те, которые взрываются. Так, например, было с Ямальским кратером в 2014 году. Чтобы оценить риски возникновения таких явлений, ученые из Института земной коры СО РАН (Иркутск) создают физико-геологические модели бугров пучения. Подробнее в <a target="_blank" href="https://www.sbras.info/articles/prosto-o-slozhnom/kak-uchenye-issleduyut-bugry-pucheniya"><span style="color: #00aeef;">материале</span></a> Ирины Барановой для издания "Наука в Сибири".<br>

<br>

Если говорить о криолитозоне, всё, что находится глубже верхнего слоя земли в 0,5—1,5 метра, который оттаивает летом и заново замерзает зимой, — промерзшие, многолетнемерзлые породы, сохраняющие отрицательные температуры. Именно на таких территориях возникают бугры пучения. <br>

<br>

<i>"Находящиеся под давлением межмерзлотные воды выдавливают сезонный (деятельный слой), грунт выпучивается и на поверхности формируется бугор пучения (булгуннях)", </i>— рассказывает заведующий лабораторией комплексной геофизики ИЗК СО РАН кандидат геолого-минералогических наук <b>Игорь Владимирович Буддо</b>. <br>

<br>

Существуют два основных механизма формирования бугров пучения: в открытых и закрытых системах. В первом случае талик со всех сторон окружен мерзлыми породами и со временем под действием гидростатического давления выгибается вверх и образует бугор пучения. В открытой же системе вода поступает по системе тектонических нарушений (зонам разгрузки подземных вод) из более глубоких слоев земли. Такие бугры называют гидролакколитами. За счет притока воды и ее промерзания и происходит рост бугра. <br>

<br>

В ходе роста в бугор пучения могут поступать не только вода, но и газ. Арктика — это тундровая местность. Там, в болотистых условиях, формируется биогенный газ — метан. Есть также и глубинный газ, который приходит из нефтегазовых коллекторов, он может находиться на глубине нескольких километров. Газ легкий, поэтому если в грунте есть ослабленные зоны, разломы, зоны трещиноватости, то он мигрирует вверх, а потом собирается под флюидоупором — породами, которые препятствуют его выходу, и именно из-за большого скопления газа есть риск взрыва. Это может нести опасность для инфраструктуры и людей, которые находятся поблизости. <br>

</div>

<p>

</p>

<h6><img width="567" src="https://www.sbras.info/sites/default/files/inline-images/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg" height="549" data-entity-type="file" data-entity-uuid="71951ece-3588-45d2-9bae-78db139443fc"></h6>

<h6><em>Схема формирования криолитозоны</em></h6>

<p>

</p>

<div>

Бугры пучения начали формироваться только на более поздних этапах развития криолитозоны. На ранних стадиях (примерно до 11 тысяч лет до нашей эры) Земля находилась под большой толщей льда, который местами достигал почти одного километра. Под этим слоем существовали залежи углеводородов, уже тогда начинающие постепенно мигрировать. Позже, во время голоцена (10—11 тысяч лет назад), началось потепление, и многолетнемерзлые породы стали массово таять. Однако где-то в них сохранились линзы газовых гидратов, с которыми также отчасти может быть связано формирование бугров пучения. <br>

<br>

Газовые гидраты — это твердое кристаллическое соединение, молекула газа с водой. Их свойства изменяются в зависимости от окружающей среды, что приводит к циклическому процессу оттаивания и замерзания. При этом высвобождается газ, который поднимается вверх. Он может участвовать в формирования ледяного ядра бугра пучения. <br>

<br>

При оттаивании газовых гидратов в верхних слоях земной коры могут образовываться зоны — газовые карманы, где накапливается вторичный газ (например, метан). <br>

<br>

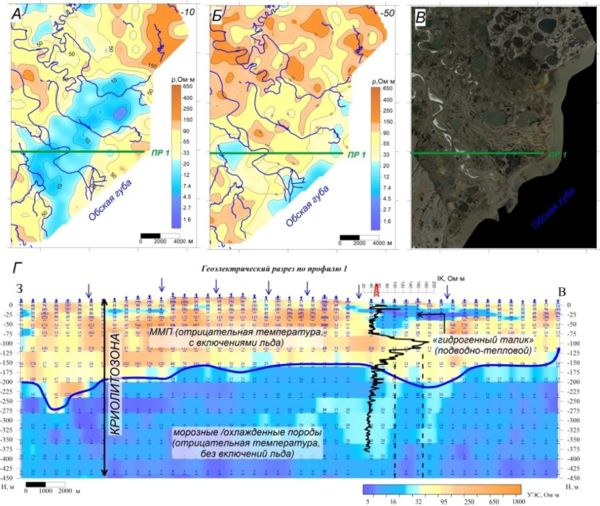

Ученые Института земной коры СО РАН решили исследовать бугры пучения с точки зрения геофизики. На основании данных электро- и сейсморазведки специалисты строят модели на глубину более 400 метров. Этот интервал глубин детально изучают довольно редко: нефтяников он не интересует, а большинство инженерных изысканий выполняют до глубины 10—20 м. Задача геофизиков — построить комплексные геолого-геофизические модели для картирования зон, служащих каналами миграции газа, чтобы попытаться спрогнозировать возможные взрывы бугров пучения. <br>

<br>

<i>"В прошлом году мы выезжали в район рядом с Салехардом. Выбрали интересные с точки зрения активной геодинамики бугры пучения, провели геофизические исследования, построили физико-геологические модели, пробурили скважину для отбора керна из ледяного ядра бугра пучения. В этом году будем заниматься аналитикой. Нам важно узнать — какая вода содержится в пробах, глубинная или поверхностная, а также какой газ находится в льдах бугра",</i> — прокомментировал Игорь Буддо.<br>

<br>

Геофизические модели основаны на данных электроразведки ЗСБ (зондирование становлением поля в ближней зоне). Для этого ученые размещают на поверхности Земли незаземленные петли, с помощью которых создается электромагнитное поле, — генераторную петлю и много маленьких приемных петель. В генераторную петлю подается ток, и создается магнитное поле. После напряжение выключают, создаются вихревые электрические токи, которые распространяются в геологическом разрезе и возбуждают вторичное электромагнитное поле. Его ученые регистрируют на маленьких петлях и таким образом получают информацию об удельном электрическом сопротивлении различных частей разреза. С помощью этого же поля можно понять внутреннюю структуру толщи многолетнемерзлых пород, закартировать положение талика и ослабленных зон, вероятных скоплений газовых гидратов и газовых карманов.

</div>

<br>

На глубине до одного километра и более можно проследить субвертикальные зоны аномальных значений удельного электрического сопротивления. Они и характеризуют каналы флюидомиграции, по которым газ поступает в верхнюю часть разреза. <br>

Для более подробного исследования специалисты применяют и метод сейсморазведки, это помогает ученым точнее рассмотреть ослабленные зоны повышенной трещиноватости, которые тоже характеризуют каналы. С их помощью можно узнать, в каких местах наиболее вероятно скопление газа. <br>

<br>

<i>"Если есть бугор, и мы не видим в нем субвертикальных каналов, скорее всего, он опасности не представляет. Вероятно, он образовался из таликовых вод и потом безопасно деградирует. Если же обнаружены, во-первых, канал, во-вторых, флюидоупор, под которым газ способен задерживаться, то есть вероятность, что бугор взорвется. По этим критериям мы можем понять, какие бугры наиболее опасны",</i> — объяснил Игорь Буддо. <br>

<br>

Ученые планируют продолжить изучать бугры пучения. В ближайшие пару лет предполагается построить карту таких объектов в Западной Сибири, посмотреть, что они из себя представляют и подойти вплотную к возможности формирования регионального прогноза. <br>

<br>

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-17-20009 при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.<br>

<br>

Текст: Ирина Баранова <br>

Изображения предоставлены исследователем<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://www.sbras.info/articles/prosto-o-slozhnom/kak-uchenye-issleduyut-bugry-pucheniya"><span style="color: #00aeef;">Наука в Сибири</span></a><br>

<br>