Какой вид застройки является наиболее благоприятным для арктических городов?

<p>

</p>

<div>

Учёные Сибирского федерального университета (г. Красноярск) и Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН (г. Новосибирск) разработали методику зонирования городской застройки по уровню биоклиматического комфорта на основе обработке полученных при численном исследовании данных метеовеличин. Стоит отметить, что численные исследования выполняются с помощью отечественного специализированного программного обеспечения — SigmaEco, который также был разработан авторами методики. <br>

<br>

Разработанные технологии необходимо использовать при организации безопасных и биоклиматически комфортных жилых районов, как при проектировании новых, так и при разработке мероприятий по благоустройству уже существующих. Представленные подходы позволят спрогнозировать условия биоклиматического комфорта в уличных городских пространствах в различных климатических географических широтах, включая города арктической зоны, так как именно в таких городах суровость климата очень сильно влияет на общее качество жизни населения. <br>

<br>

Проблема снега в городах Арктической зоны стоит крайне остро из-за длительной зимы и обильных осадков, что влечет за собой высокие экономические затраты. Реализация численных и экспериментальных исследований позволит правильно организовать дворовые территории жилых застроек, что приведет не только к сокращению объемов снежных отложений, но и к управлению местами их накопления. В связи с этим снизятся затраты на снегоуборочные работы. <br>

<br>

Учёные рассчитывают показатели биоклиматического комфорта для жителей городов с учётом таких факторов, как температура воздуха, скорость ветра и его направление, влажность. Также внимание уделяется загрязнению от автомобильных дорог. <br>

<br>

<i>"Мы взяли разные виды городской застройки и с помощью нашей программы смогли рассчитать, какой микроклимат в них будет складываться, в холодный и тёплый период времени года. Мы отслеживали, как он будет меняться в течение суток, в зависимости от солнечного излучения. А с помощью нашей методики мы смогли понять, как человек воспринимает микроклимат: комфортно ли ему или он испытывает тепловой, холодовой или дискомфорт. Что позволило нам определить, какой вид застройки является наиболее благополучным для проживания людей в условиях современных городов", </i>— рассказала старший научный сотрудник лаборатории физико-химических технологий разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов СФУ <b>Виктория Мешкова</b>. <br>

<br>

С помощью программного комплекса SigmaEco учёные могут отслеживать суточную динамику температур в микрорайонах и районах в зависимости от застройки и делать выводы — будет ли жизнь там комфортной для человека, или существуют риски обморожения, например. <br>

<br>

<i>"Есть биоклиматические показатели комфортности с помощью которых можно оценить суровости зимы для северных территорий. Рассчитывая показатели комфортности с учётом изменения температур, скоростей ветра и других метеорологических показателей, мы можем судить по районам и даже по городам в целом, насколько хорошо будет чувствовать себя человек там. Поймём, где лучше расположить детский сад или школу, как правильно организовать места общего досуга, отдыха, а также спортивных объектов, что сделает данные места более привлекательным, тем самым повысив социальную деятельность населения и увеличить экономический эффект для бизнеса",</i> — уточнила Виктория Мешкова. <br>

<br>

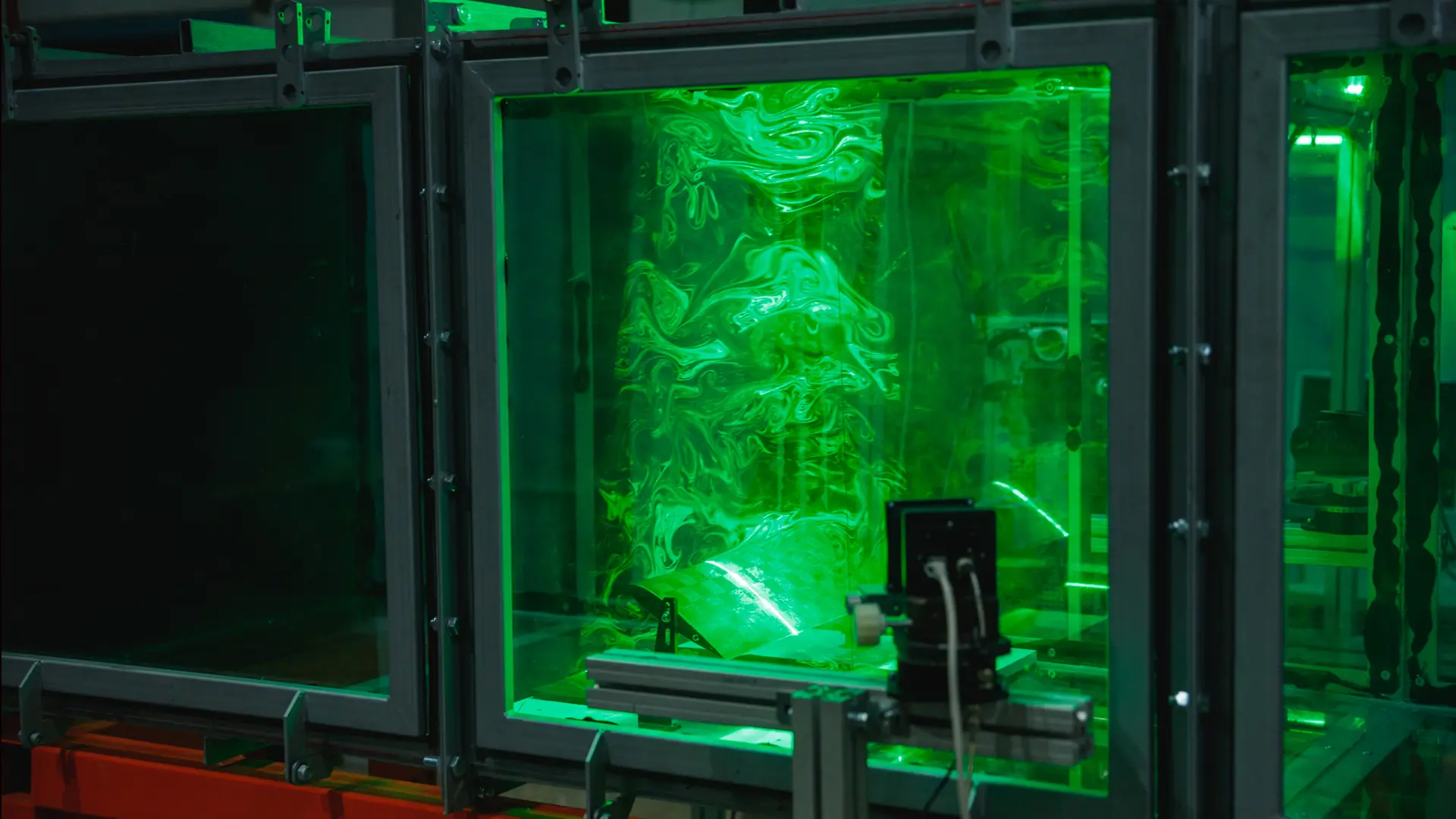

Экспериментально расчёты учёных подтверждаются благодаря аэродинамической трубе — масштабному стенду, в рабочем канале которого формируется поток со скоростью до 30 м/с — фактически скоростью сильного штормового ветра. <br>

<br>

Исследователи помещают в аэродинамическую трубу модели зданий микрорайона, выполненные из оргстекла — "высотки", "пятиэтажки", здания периметральной застройки, и используют современные методы оптической диагностики. Например, засеивают поток воздуха мелкими частицами дыма. Так можно вычислить и зафиксировать скорость и направление движения потока, например смоделировать перенос снежных масс.

</div>

<p>

</p>

<p>

Источник: <a target="_blank" href="https://sfu.ru/ru/media/news/299c8fab-bc37-46fb-b2aa-6c195a034baf"><span style="color: #00aeef;">Сибирский федеральный университет</span></a>

</p>

В Заполярье исследуют восстановление экосистем после промышленного воздействия

<p>

</p>

<div>

Сотрудники заповедника "Пасвик" в Мурманской области совместно с учеными в 2026 году создадут "лаборатории под открытым небом" для изучения восстановления почв, а также экосистем животного мира на территориях, долгое время подвергавшихся промышленному воздействию. Об этом <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/26437351"><span style="color: #00aeef;">ТАСС сообщила</span></a> директор заповедника <b>Наталья Поликарпова</b>. <br>

<br>

<i>"В этом году мы приступим к новому масштабному проекту, связанному с исследованием процесса естественного восстановления наземных экосистем в окрестностях между Никелем и Заполярным в Печенгском округе Мурманской области. По сути, это будет научный эксперимент и лаборатория под открытым небом, где мы будем применять разные технологии восстановления и следить за этим",</i> - рассказала Поликарпова. <br>

<br>

Она добавила, что в дикой природе будут установлены несколько полигонов - площадок, где сотрудники заповедника и ученые из Российского геологоразведочного университета, а также члены Российской академии наук будут отслеживать влияние разных факторов на восстановление наземных экосистем. <br>

<br>

<i>"Здесь будут работать специалисты, которые занимаются восстановлением: почвоведы, геоботаники, географы, биохимики, микробиологи. На разных площадках будут апробироваться разные методы влияния на почву, на почвенный покров с применением тех или иных компонентов. Будем добавлять различные почвенные смеси, минералы, травосмеси и различные местные виды растений и не только, рассматривать различные факторы среды, изучать влияние увлажнения, географические особенности, как восстановление будет отличаться на склонах, на вершинах возвышенностей, дальняя экспозиция - северная, южная, западная, восточная - будет этому способствовать", </i>- пояснила Поликарпова. <br>

<br>

<b>Экосистемы животного мира<br>

</b> <br>

Параллельно c восстановлением почв сотрудники заповедника "Пасвик" будут наблюдать за животным миром, как развиваются птицы, звери и млекопитающие и осваивают трансформированные или измененные ландшафты, в том числе техногенно преобразованные участки в районе воздействия промышленных компаний, луга на месте заброшенных сельскохозяйственных угодий или полей. <br>

<br>

<i>"Этот проект называется "Трансформированные ландшафты Арктики" Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Он рассчитан до 2028 года и охватит всю Мурманскую область. С изменениями экосистем обитать и кормиться в измененных ландшафтах начинают уже другие виды птиц и зверей. Как это происходит? Как меняется поведение животных, и вообще происходит освоение таких мест. Участки, где раньше были лесные дороги, когда добывался лес, и сейчас эти дороги уже менее используются, вырубки, пожарища. Вот эти изменения, они, безусловно, очень важны. На севере они, естественно, происходят, когда человек меняет экономическую деятельность - природные комплексы это тоже меняет", </i>- отметила Поликарпова. <br>

<br>

По итогам исследований ученые подготовят рекомендации по управлению ландшафтами для органов власти, промышленных предприятий и природоохранных организаций для сохранения биоразнообразия Арктической зоны РФ. <br>

<br>

Заповедник "Пасвик" площадью почти 15 тыс. га расположен в Мурманской области в приграничной зоне России, Норвегии и Финляндии. Его территория представляет собой узкую полосу протяженностью 44 км вдоль госграницы России и Норвегии, при этом западная граница полностью совпадает с государственной границей РФ.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/nauka/26437351"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a>

</div>

<p>

</p>

Ледник Альдегонда на архипелаге Шпицберген потерял около 20% своей массы

<div>

За последние пять лет ледник Альдегонда на архипелаге Шпицберген потерял с поверхности 10 метров водного эквивалента и сократил средний показатель толщины до 39 метров, подсчитали ученые <a target="_blank" href="https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/lednik-aldegonda-na-arkhipelage-shpitsbergen-poteryal-okolo-20-svoey-massy"><span style="color: #00aeef;">Арктического и антарктического научно-исследовательского института</span></a>. Резкая потеря массы ледника связана с повышением температуры воздуха: в последние годы произошло несколько самых тёплых лет за всю историю наблюдений в Арктике, вследствие чего ледник ежегодно терял с поверхности около 2 метров льда и достиг рекордно отрицательного баланса массы.<br>

<br>

По мнению ученых, на фоне долгосрочного тренда на потепление, таяние ледника Альдегонда ускорится. При сохранении текущей динамики потери массы, через 30 лет он может полностью исчезнуть. <br>

<br>

<i>"Ледник Альдегонда выступает индикатором масштабных климатических процессов, происходящих на планете. Наблюдая за ним, мы "ловим" климатические флуктуации по меньшей мере всего Северного полушария. В последнее десятилетие этот ледник теряет массу с беспрецедентной скоростью, что неудивительно. Именно на этот период пришлись одни из самых тёплых лет за всю историю климатических наблюдений в Арктике, а баланс массы ледника Альдегонда, как, впрочем, и у всего оледенения Шпицбергена, стал максимально отрицательными",</i> – рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института, к.г.н. <b>Антон Терехов</b>. <br>

<br>

В 2024 году глобальное потепление впервые превысило критический порог в 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что привело к самому низкому годовому балансу, наблюдавшемуся с начала программы мониторинга ледников на архипелаге Шпицберген учеными ААНИИ. Этому способствовали продолжительные волны тепла, которые охватили Северную Америку, весь Европейский субконтинент, включая Центральную и Северо-Западную часть России. Такое интенсивное таяние не наблюдалось как минимум с 1911 года, когда в регионе закончился малый ледниковый период. <br>

<br>

<i>"Ледники теряют свою массу с беспрецедентными темпами. В последнее десятилетие интенсивность таяния многих из них стала сопоставима с оставшимися запасами льда. Судя по климатическим реконструкциям, такого сокращения ледников на Шпицбергене не было последние 4 тысячи лет, когда на планете ещё жили мамонты",</i> – отметил Антон Терехов. <br>

<br>

Наблюдаемое отступление ледников Шпицбергена имеет принципиальное значение для арктических экосистем, поскольку этот процесс определяет объем пресноводного стока, влияет на режим рек, динамику многолетней мерзлоты и сток биогенных веществ в акватории заливов. Современные методы исследований — георадиолокация и термометрия в глубоких скважинах помогли установить, что не только объем и площадь ледников Шпицбергена сокращаются, но изменяется гидротермическая структура ледников, особенности их пульсации и движения. <br>

<br>

<small>Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген (РАЭ-Ш) проводит круглогодичные и сезонные научные исследования и наблюдения в зоне своего базирования. Программа работ включает изучение ледников, особенностей распространения и динамики многолетней мерзлоты, океанографических и гидрохимических процессов в акваториях шпицбергенских фьордов, мониторинг гидрологического режима рек и озер, геофизические и специальные метеорологические исследования. Ученые ААНИИ проводят исследование ледников Шпицбергена уже два десятка лет и продолжают дело советской гляциологической программы, прерванной в середине 1980-х гг. Каждый год гляциологи измеряют, насколько ледники изменились в размерах, объеме и массе. В общей сложности на станции в поселке Баренцбург ежегодно работают до 30 ученых ААНИИ. </small> <br>

<span style="font-size: 11.6667px;"><br>

</span>Источник: <a target="_blank" href="https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/lednik-aldegonda-na-arkhipelage-shpitsbergen-poteryal-okolo-20-svoey-massy"><span style="color: #00aeef;">Арктический и антарктический научно-исследовательский институт</span></a>

</div>

<small></small>

<p>

<small></small>

</p>

Эндокринологи: женщины лучше приспособлены к условиям Севера, чем мужчины

<p>

</p>

<div>

Учёные <a target="_blank" href="https://fciarctic.ru/Articles/Endokrinologicheskie-issledovaniya-pokazali-chto-jenshini-luchshe-prisposobleni-k-usloviyam-Severa-chem-mujchini-"><span style="color: #00aeef;">Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН</span></a> выявили сходные признаки реактивности изменений гормонов щитовидной железы и дофамина у мужчин и женщин, живущих на Европейском Севере России, и определили отличительные особенности этих процессов у женского населения. <br>

<br>

Сезонные депрессивные расстройства часто приходятся на осенний период, когда на фоне снижения температуры атмосферного воздуха и уменьшения длины светового дня происходит не только снижение уровня дофамина, но и активности щитовидной железы. Часть учёных придерживается точки зрения, что спад активности "щитовидки" в осенний период может быть сопряжён со снижением обменных процессов и подготовкой организма к зимнему периоду года, как это происходит у некоторых животных. <br>

<br>

Нормы показателей эндокринно-метаболической регуляции для жителей Севера зачастую могут отличаться от аналогичных показателей у жителей более южных территорий из-за влияния факторов температуры и фотопериодики. Такую концепцию ранее предложил архангельский учёный-физиолог <b>Анатолий Ткачёв</b> (1936–2005). <br>

<br>

Распространенной адаптационной реакцией северян на экстремальные условия среды является усиление активности щитовидной железы с повышением уровней тиреоидных гормонов, регулирующих обмен веществ, рост, развитие тканей, работу сердца и нервной системы. Кроме того, тиреоидные гормоны способны поглощать свободные радикалы, нестабильные молекулы организма, повреждающие ДНК, и, таким образом, препятствовать преждевременному старению и разрушению организма. Однако в последние десятилетия в связи с потеплением климата, изменением социального уклада жизни, наблюдается некоторое снижение активности щитовидной железы. Кроме того, на Севере наблюдается также "синдром низкого Т3", когда регистрируются низкие значения трийодтиронина, что связывается с риском развития различных соматических заболеваний. <br>

<br>

Учёные лаборатории эндокринологии имени профессора А.В. Ткачёва Института физиологии природных адаптаций Лавёровского центра выявили <b>наличие низких значений Т3 у 65% мужчин и 30% женщин, что особенно было выражено в осенний и зимний период года.</b> Тиреоидные гормоны играют значимую роль, а низкие значения трийодтиронинов могут быть критериями риска развития дезадаптации к условиям Севера, снижения резервных возможностей организма. Гормоны щитовидной железы у северян начинают снижаться осенью, тенденция продолжается зимой. Ключевую роль в этом процессе играет фотопериодизм. <br>

<br>

<i>"При низкой освещенности вырабатывается большое количество мелатонина, гормона, ответственного за циркадные ритмы. Мелатонин угнетает деятельность как щитовидной железы, так и выработку дофамина. Зима является наиболее напряженным периодом года для организма человека. И мы выявили, что мужчины и женщины реагируют по-разному на зимний период",</i> – комментирует заведующая лабораторией, доктор биологических наук <b>Елена Типисова</b>. <br>

<br>

В ходе недавних исследований, архангельские учёные подтвердили, что и осенью, и зимой активность щитовидной железы у женщин на Севере выше, чем у мужчин. При этом и заболевания щитовидной железы у женщин встречаются чаще (что соответствует данным мировой статистики). У женского населения наблюдались колебания уровней свободных фракций гормонов щитовидной железы. У мужчин они были стабильны на протяжении всех сезонов года. В другие сезоны года северяне и северянки реагировали практически идентично: весной и летом были отмечены одинаково высокие концентрации гормонов щитовидки. <br>

У части обследованных мужчин было отмечено повышение гормонов щитовидной железы на фоне роста дофамина ("гормона радости"). А снижение дофамина сопровождалось снижением гормонов щитовидной железы. <br>

<br>

<i> </i><i> </i><i>

"Исследование показало, что женщины более лабильны: у них вообще в целом было содержание дофамина выше нормы. И даже при относительно низком уровне дофамина у женщин зимой всё равно повышалась активность щитовидной железы. Как мы полагаем, подключаются какие-то другие механизмы, которые стимулируют выработку тиреоидных гормонов. И одним из показателей, который нам удалось проследить, является повышение уровня кортизола. Кортизол, по данным наших коллег, также может сочетаться с увеличением превращения тироксина (Т4) в более активный трийодтиронин (Т3). Обычно, когда дофамин повышается – кортизол снижается: повышается настроение, а стресс уменьшается. И наоборот, когда дофамин снижается, то снижается и радость, а гормон стресса – кортизол – растёт. Но мы наблюдали и противоположные реакции, когда, возможно, кортизол компенсировал действие дофамина за счёт превращения тироксина в трийодтиронин",</i> – объясняет Елена Типисова. <br>

<br>

Это отчасти объясняет, что женщины более адаптированы к неблагоприятным климатическим условиям Севера. Такой характер адаптационных реакций у северянок может быть связан с необходимостью выполнения функции деторождения: организму матери нужно интенсивно приспосабливаться к негативным факторам. <br>

<br>

Исследование было проведено в 2025 году. В нём приняли участие 40 человек в динамике четырёх сезонов года (160 образцов крови). На следующем этапе работы учёные Лавёровского центра рассмотрят изменения уровней половых гормонов у мужчин и женщин в различные сезоны года. <br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://fciarctic.ru/Articles/Endokrinologicheskie-issledovaniya-pokazali-chto-jenshini-luchshe-prisposobleni-k-usloviyam-Severa-chem-mujchini-"><span style="color: #00aeef;">ФИЦКИА УрО РАН</span></a>

</div>

<p>

</p>