В каком состоянии находятся крупные реки Арктики: мнение гидролога

<div>

Водные ресурсы Арктики имеют стратегическое значение не только для России, но и для всего мира, поскольку 70% водных запасов Земли находятся в Арктике и Антарктике. О том, в каком состоянии находятся крупные реки Арктики и какое влияние оказывает на них человек, <a target="_blank" href="https://fedpress.ru/interview/3282901"><span style="color: #00aeef;">"ФедералПресс"</span></a> поговорил с ученым-географом-гидрологом, научным сотрудником Института ботаники имени А. Тахтаджяна Национальной Академии наук Республики Армения <b>Ириной Федоровой</b>, которая более 20 лет занималась изучением Арктики и Антарктиды.<br>

<br>

<b><i>Ирина, добрый день! Как вы оцениваете состояние крупных рек Арктики?</i></b> <br>

<br>

Добрый день! Прежде всего, нужно сказать, что по большому счету наша страна богата водными ресурсами в Арктической зоне, потому что самые крупные реки нашей страны – Енисей, Обь, Колыма, Лена, Индигирка, Печора – несут свои воды в Арктику, на север. В целом у нас страна обеспечена арктическими водными ресурсами. Северная Америка: Канада и Аляска, тоже обладают очень неплохими водными ресурсами как арктический регион. <br>

<br>

<b><i>Если говорить о загрязнении вод в Арктике, какое влияние на это оказывает человек?<br>

</i></b> <br>

Если рассматривать ежегодные обзоры состояния окружающей среды нашего Российского гидрометеорологического центра, которые готовятся ежегодно, то там написано, что <b>для большинства арктических рек состояние качества воды можно оценивать как загрязненное, умеренно загрязненное или очень загрязненное</b>. <br>

<br>

Есть, конечно, реки, которые менее загрязнены, но арктические реки имеют очень большие водосборы и несут свои воды на север. Они пересекают по ходу своего течения много различных городов, имеющих различные производства, которые сбрасывают свои отходы в реки, к устью у реки. В любом случае, даже если река не сильно подвержена нагрузке, накапливаются все равно загрязняющие вещества. Если на реке стоят очень крупные предприятия, то в устьях таких рек будут отмечаться существенные загрязнения. <br>

<br>

Еще можно дополнить несколько слов по поводу арктических рек и для устьевых областей. Это очень открытая система, особенно эстуарии, такие как Обь, например. <br>

<br>

Из Северного Ледовитого океана в эстуарии заносятся воды, и если идет загрязнение на шельфе, то все эти вещества могут поступить в устьевую область реки. А при нагонах или приливах это может распространяться еще дальше и оседать на прибрежных территориях, постепенно возвращаясь в реки вторичным загрязнением. <br>

<br>

Конечно, нельзя говорить, что реки загрязнены очень сильно. Тем более часто качество воды мы можем рассматривать по различным параметрам. Так, мы можем говорить, что водность <i>(количество воды, переносимое рекой за какой-либо интервал времени. – Прим. ред.)</i> реки большая, но по гидробиологическим параметрам идет загрязнение. Всегда нужно с оговорками и аккуратно выполнять оценки по поводу качества воды. Для кого-то состояние среды становится хуже, а для кого-то – лучше, но смена биоразнообразия – это в любом случае показатель изменения качества воды. Другое дело – насколько оно естественно или антропогенно. <br>

<br>

В целом нельзя сказать, что арктические реки у нас очень сильно загрязненные, потому что в европейской части страны есть малые реки, которые наиболее загрязнены. <br>

<br>

<b><i>Если говорить о воздействии человека на реки в Арктике, что нужно сделать, чтобы нивелировать это негативное воздействие?<br>

</i></b> <br>

Меньше нужно сбрасывать отходов. Сейчас существуют технологии очистки воды, очень неплохие, очень качественные. <b>Нам нужно менять старые технологии на более новые</b>, чтобы применялись качественные фильтры, ресайклинг – повторное использование воды. Если у нас река очень водоносна, то обычно предприятия сбрасывают отходы, которые просто текут вниз по течению. Нет уж! Давайте сделаем так, чтобы можно было зацикливать использование и повторно использовать эту воду. Тогда придется более тщательно делать очистку сбросов. <br>

Только новыми технологиями и жестким контролем за соблюдением сбросов можно улучшить качество воды рек. Говорить о закрытии каких-то предприятий – это просто нерентабельно экономически, к тому же есть производства, которые требуют большого количества воды. Нужно просто требовать от этих предприятий соблюдения норм и постоянного обновления очистных сооружений. <br>

<br>

<b><i>Ирина, скажите, если говорить про глобальное потепление, как-то ухудшение ситуации в Арктике влияет на него?<br>

</i></b> <br>

Вы произносите слова "ухудшение", "улучшение"... Для кого мы имеем в виду это ухудшение, а для кого улучшение? Мы воспринимаем чаще всего это экономически. Для нас идет сокращение периода ледостава, значит, время использования зимников, например, сокращается, количество перевозимых по льду грузов уменьшается. Но зато при этом увеличивается период открытой воды на Северном морском пути. <br>

<br>

Если арктические реки несут больше воды, которая теплее, чем в Северном Ледовитом океане, мы имеем увеличение продолжительности периода безо льда на шельфе. Это, конечно, не однозначно, потому что происходит не только растепление вод, но еще и таяние многолетних льдов, увеличение ледовитости океана – много льдин и большего размера айсберги, но это все со временем может поменяться в зависимости от того, как будет меняться климат: станет еще теплее или похолодание пойдет обратно. <br>

<br>

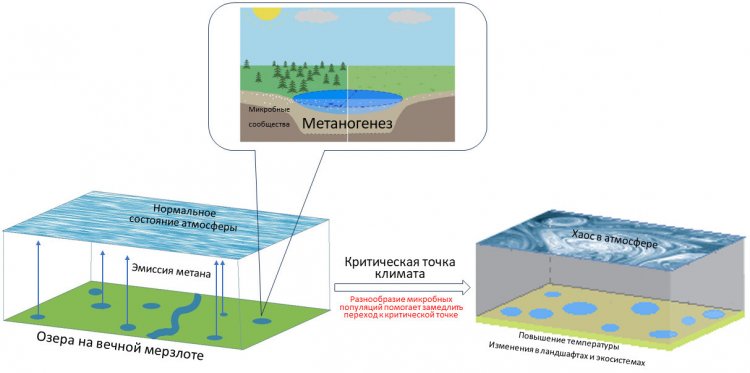

Происходит потепление на водосборах рек, увеличиваются осадки, идет дополнительное поступление воды в реки. Также за счет потепления возрастает слой сезонного протаивания в зоне многолетней мерзлоты, а это практически все водосборы арктических рек, где вода может накапливаться из-за отсутствия уклонов (на плато или в тундре) и активно не поступать в русла, но также есть и нагорья, которые, наоборот, будут привносить большее количество влаги в реки. Нельзя однозначно говорить про увеличение стока арктических рек. На некоторых отмечается и его снижение. <br>

<br>

Мы говорим про потепление климата и увеличение стока арктических рек, что вызывает дополнительное изменения в Северном Ледовитом океане, но мы не можем говорить, "хорошо" это или "плохо". Изменения климата происходили не раз на Земле. Просто сейчас такой период. Но все сейчас признают, что за счет человека, выбросов диоксида углерода СО2 и метана СН4 происходит дополнительное увеличение температуры воздуха в северном полушарии, и для Арктики это более значимо . <br>

<br>

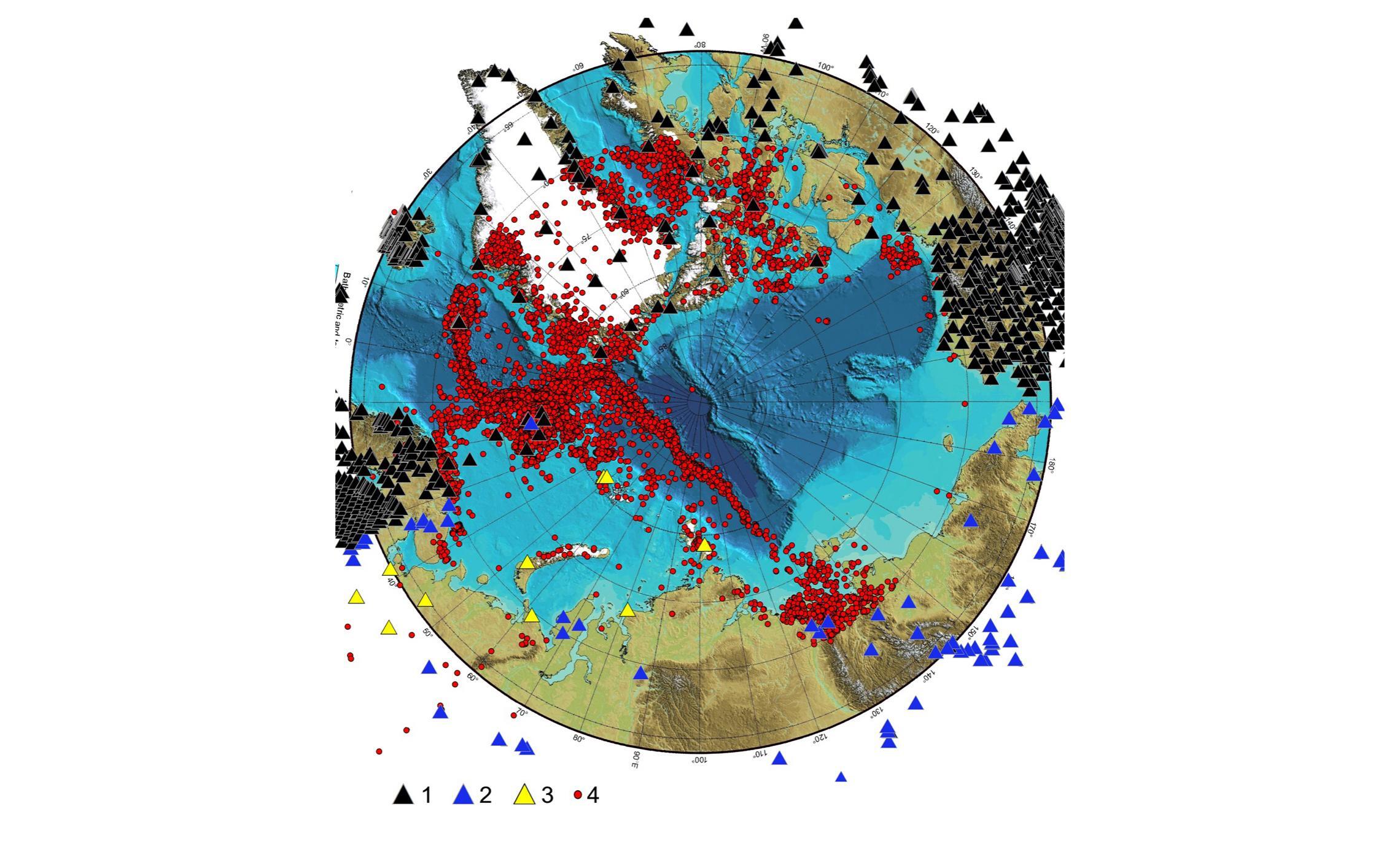

Но одним из глобальных моментов, о которых многие ученые не говорят, является то, что <b>в Арктике мало метеостанций, которые получают данные. И все модели, показывающие изменения климата, основаны на измерениях одной, двух, трех станций.</b> А в европейской части их десятки. Интерполяция этих данных, моделирование и прогноз там, безусловно, более качественный. Для Арктики нам нужно развивать сеть наблюдений, чтобы давать лучшие прогнозы. <br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://fedpress.ru/interview/3282901"><span style="color: #00aeef;">ФедералПресс</span></a>

</div>

<p>

</p>