НОВОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В

АРКТИКЕ

Убытки от изменений климата в Арктике могут составить 11 трлн к 2050 году

05.09.2025

Приём заявок: конференция "Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа 2025"

04.09.2025

Ученые ищут штаммы грибов, способных сдерживать численность иксодовых клещей

04.09.2025

Что скрывают озера Путорана?

03.09.2025

МАУ готовит кадры и технологии для минерального комплекса Арктики

02.09.2025

Потепление морей в российской Арктике может увеличить уловы рыбы

02.09.2025

ААНИИ возобновил исследования природной среды на архипелаге Северная Земля

01.09.2025

На арктических островах Якутии обнаружили уникальные неоэскимосские жилища

29.08.2025

Норникель и ЗГУ представили первые прогнозы изменений мерзлоты на полигонах

29.08.2025

Ученые исследовали район бывших ядерных испытаний на озере Лама в Заполярье

29.08.2025

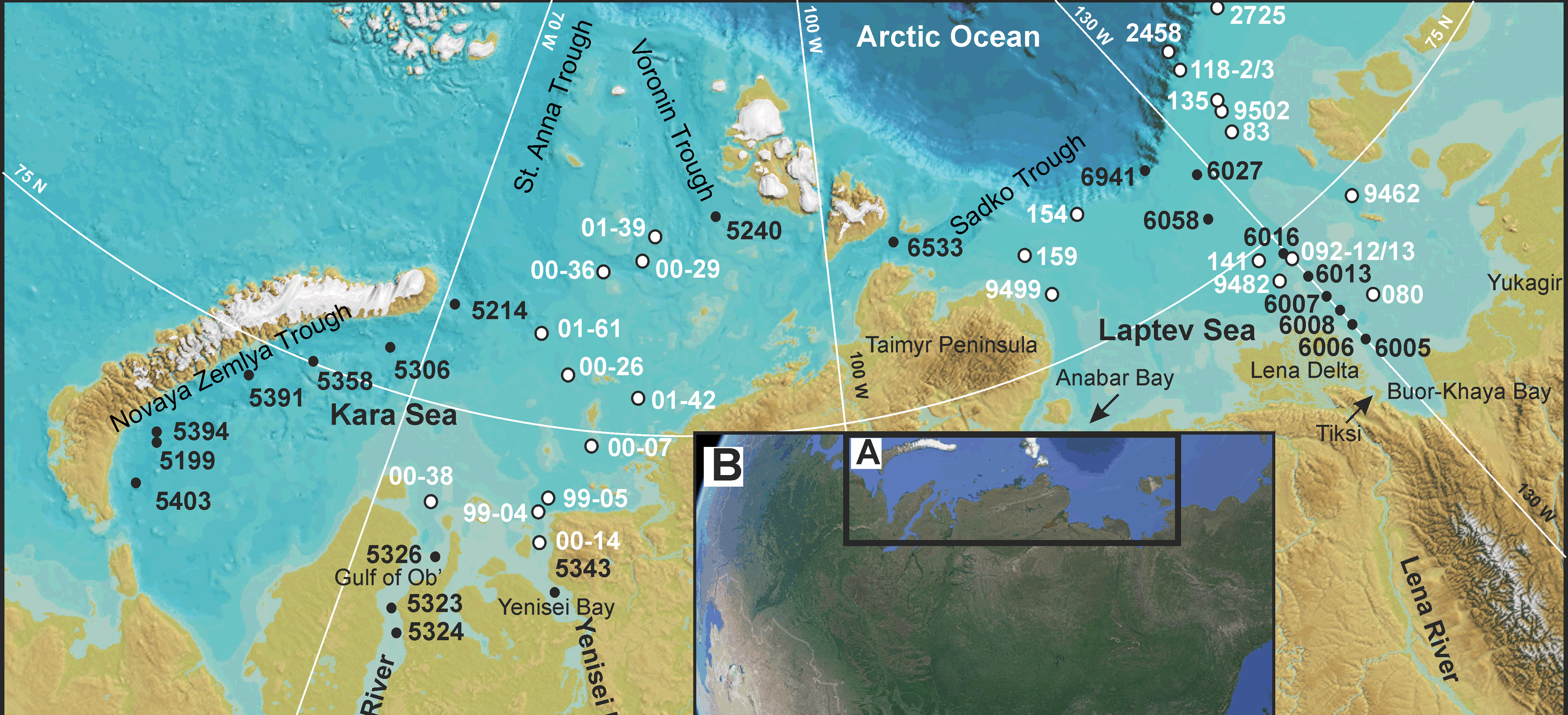

Ученые зафиксировали резкий рост осадконакопления в морях Арктики

28.08.2025

На Земле Франца-Иосифа проходит второй этап комплексной арктической экспедиции

27.08.2025