Экстремальная погода и как ее изучают: интервью "Научной России" с академиком Владимиром Семёновым

<div>

Портал "Научная Россия" опубликовал большое интервью с директором Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН академиком <b>Владимиром Анатольевичем Семеновым</b>. Ученый рассказал о том, как современные российские климатологи изучают экстремальные погодные явления. Предлагаем вашему вниманию выдержку из интервью, с полной версией можно ознакомиться на <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/ekstremalnaa-pogoda-i-kak-ee-izucaut-intervu-s-akademikom-vladimirom-semenovym"><span style="color: #00aeef;">сайте "Научной России"</span></a>.<br>

<br>

Владимир Анатольевич Семенов — климатолог, один из ведущих российских специалистов в области диагностики и моделирования климатических изменений и экстремальных погодных явлений. Директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, заместитель академика-секретаря отделения наук о Земле РАН, профессор РАН, академик.<br>

<br>

<i><b>Одно из ваших исследований посвящено изучению механизмов аномально холодных зим в Евразии. Расскажите, пожалуйста, подробнее о причинах экстремальных морозов на материке.</b></i><br>

<br>

Это интересная тема. Я бы назвал эти морозы не экстремальными, а скорее аномальными. Суть в том, что температура на Земле повышается из-за глобального потепления. На протяжении XX в. она выросла примерно на 1 °C. Особенно сильно потепление ускорилось с середины 1970-х гг. И температура регулярно била рекорды до тех пор, пока в начале XXI в. на территории Европы вдруг не ударили аномальные зимние морозы, которые не наблюдались до этого в течение 50 лет. В качестве примера можно привести беспрецедентные холода в Англии в 2005 г. Явление затронуло и европейскую часть России. Подобные зимы были в 1960-е гг., но тогда они были привычны: например, в Москве температура воздуха на продолжительное время опускалась до –25 °C и ниже. Помню, когда я ходил в начальную школу, зимой нередко отменяли уроки из-за того, что температура снижалась до –30 °C.<br>

<br>

Таким образом, получилось так, что, с одной стороны, массмедиа били тревогу из-за потепления климата и рекордно высоких температур, а с другой стороны, на европейских территориях — в Англии, Германии, на западе России — вдруг наступили аномально холодные зимы. Этот контраст дал повод воспрянуть скептикам, которые немедленно усомнились в реальности глобального потепления.<br>

<br>

Однако наш анализ показал, что эти аномально холодные зимы были связаны с антициклоном, развивающимся зимой над южной частью Баренцева моря. Этот антициклон препятствует прохождению теплых воздушных масс с Атлантического океана в Европу и в дополнение к этому "закачивает" на европейскую территорию холодный арктический воздух. <br>

<br>

Мы установили, что этот антициклон может быть связан с сокращением площади морских льдов в Арктике. Получается парадокс. В Арктике тают льды, поэтому сейчас в зимний период Баренцево море практически полностью свободно от ледового покрова и с его поверхности в атмосферу испаряется огромное количество тепла, из-за чего в Арктике становится, условно, очень жарко — примерно на 6–8 °C теплее, чем обычно. А в Европе, напротив, становится холоднее. Причина этих аномальных морозов — именно повышенная температура воздуха над Баренцевым морем, которая воздействует на атмосферную циркуляцию. Из-за того что там теплее, над северным морем возникают восходящие потоки воздуха, образующие подобие купола тепла, закручивающего воздух в антициклоническом направлении, по часовой стрелке. Возникающий антициклон блокирует перенос теплого влажного воздуха с Атлантики и, наоборот, заносит в Европу холодный воздух из Арктики. Это первое заключение, к которому мы пришли. Второй вывод, который мы сделали, заключается в том, что этот отклик атмосферы нелинейный. То есть когда мы "нагреваем" Арктику, у нас сначала возникает циклон, затем, как в настоящий период, — антициклон, а если ее совсем «разогреть», мы опять получим циклон.<br>

<br>

Эти два интересных вывода, к которым мы пришли, впоследствии многократно обсуждались. Данной теме посвящено много статей. Получается, что у изменения климата есть и такие необычные последствия, когда <b>учащение аномально холодных зим парадоксальным образом оказывается связанным с повышением температуры воздуха и сокращением площади морских льдов в Арктике</b>.<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/ekstremalnaa-pogoda-i-kak-ee-izucaut-intervu-s-akademikom-vladimirom-semenovym"><span style="color: #00aeef;">портал "Научная Россия"</span></a>

</div>

<br>

Учёные обследовали полуостров Русанова на Новой Земле

<p>

</p>

<div>

Группа учёных из Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (Архангельск) совершила экспедицию на полуостров Русанова – южную оконечность Южного острова архипелага Новая Земля, <a target="_blank" href="https://fciarctic.ru/Articles/Uchyonie-Lavyorovskogo-centra-i-Botanicheskogo-instituta-RAN-obsledovali-poluostrov-Rusanova-na-Novoy-Zemle"><span style="color: #00aeef;">сообщает</span></a> пресс-служба Лавёровского центра. Это первая комплексная экспедиция такого рода, прошедшая на данной территории. Научный коллектив работает над описанием растительности и животного населения в этой точке Арктики. <br>

<br>

Новая Земля является одним из малоизученных мест Арктики и полуостров Русанова – не исключение. В ходе экспедиции петербургские специалисты выполняли геоботаническое описание территории, включающее комплексное изучение растений и их среды обитания. Локальная флора полуострова Русанова включает в себя сосудистые растения, мохообразные, печёночники и лишайники. <br>

<br>

Старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии Лавёровского центра <b>Иван Мизин</b> проводил мониторинг биоразнообразия наземных позвоночных животных в экосистемах полуострова. Особо пристальное внимание уделялось состоянию белого медведя. В течение трёх недель выполнялись маршрутные обследования территории, фиксировались встречи с животными, особенности распределения этих хищников и следы их жизнедеятельности. <br>

<br>

Также велись наблюдения за новоземельскими северными оленями, которые, по всей видимости, закрепляются в списке кормовых объектов белых медведей. Основу рациона белого медведя составляют морские млекопитающие, однако в последние годы появляется всё больше свидетельств охоты полярного хищника на оленей, овцебыков и даже грызунов: таяние льдов заставляет больше времени проводить на суше и искать здесь пищу. <br>

<br>

По словам Ивана Мизина, вполне вероятно, что белые медведи в весенний период нападают на ослабленных новоземельских оленей или ищут тела павших зимой особей. В частности об этом свидетельствует характер повреждений на обнаруженных останках оленей и специфический помёт медведей, включающий шерсть, кусочки костей и рогов. <br>

<br>

У двух медведей были замечены тёмные пятна вокруг шеи – явные признаки употребления очень крупной добычи (моржа или вынесенного на берег китообразного). Характер питания напрямую сказывается на состоянии белого медведя. <br>

<br>

<i>"Животные упитанные, находятся в хорошем физическом состоянии: по пятибалльной шкале – между тройкой и четвёркой, что является очень хорошим показателем для летнего периода. И это при том, что в данной точке архипелага нет кормовых объектов, которые удерживали бы здесь белых медведей постоянно: нет птичьих базаров и крупных колоний птиц. Гусеобразные птицы гнездятся на полуострове разрозненно, скрытно, поэтому искать птичьи гнёзда для белых медведей сложно и энергозатратно",</i> – рассказал Иван Мизин. <br>

<br>

Скорее всего, медведи перемещаются по полуострову по круговому маршруту в поисках кормовых объектов. Учёные не отметили самок с медвежатами – все животные были взрослыми. Всего было зафиксировано четыре особи белых медведей. Одна самка дважды посещала лагерь учёных. <br>

<br>

Поведение животных можно было назвать исследовательским, но не агрессивным. Случай относительно тесного сближения произошёл, когда самка, заглянувшая в лагерь учёных, попыталась проникнуть в дом через ограду, но её очень легко отпугнули. К слову, палатки научных сотрудников размещались внутри строений промыслового становища «Русаново», действующего в период 1926-1955 годов. В целом медведи не были голодными и назойливыми, не пытались "кружить" около жилья. <br>

<br>

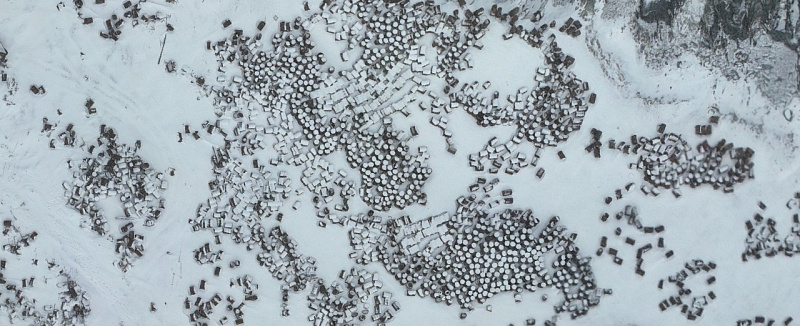

Типичные местообитания новоземельских северных оленей на полуострове – каменистые возвышенности и заболоченные низины, где много растительности. По оценке Ивана Мизина, здесь обитает группа численностью не менее 50 особей, среди которых есть и молодые оленята, что подтверждает круглогодичное нахождение этих животных на данной территории. Другим свидетельством того, что новоземельский олень постоянно обитает на полуострове, является большое количество сброшенных рогов, как свежих, так и, по всей видимости, сброшенных десятки, если не сотни, лет назад и вросших в моховую подушку. <br>

<br>

Новоземельский северный олень занесён в Красную книгу Архангельской области, а его популяция на Северном острове архипелага включена в Красную книгу России. Данные об этом виде животных пока крайне скудны. Белый медведь входит в региональную, российскую и международную Красные книги. <br>

<br>

Попутно учёный приступил к инвентаризации фауны птиц. В течение экспедиции в поле зрения оказалось 33 вида пернатых. На полуострове преобладают гусеобразные (белощекие казарки, гуменники, белолобые гуси, обыкновенные гаги, малые лебеди, причём последние два вида также из списка региональной Красной книги). На втором месте по распространённости – ржанкообразные (бургомистры, моевки, длиннохвостые поморники, галстучники, кулики-воробьи, толстоклювые кайры, обыкновенные чистики). На третьем – воробьиные (пуночки, белые трясогузки, рогатые жаворонки).<br>

<br>

Источник: <a target="_blank" href="https://fciarctic.ru/Articles/Uchyonie-Lavyorovskogo-centra-i-Botanicheskogo-instituta-RAN-obsledovali-poluostrov-Rusanova-na-Novoy-Zemle"><span style="color: #00aeef;">ФИЦКИА РАН</span></a><br>

</div>

<p>

<br>

</p>